二月养生小贴士:春季养肝防病的健康食谱

春季是大自然生机勃勃的季节,也是人们养生的重要时机。根据传统的养生观念,春天是养肝的最佳时节,尤其是在农耕文化中,人们通过调整饮食和活动方式,来预防和缓解春季常见的健康问题。本文将结合农耕的背景、传统习俗以及现代养生实践,探讨春季如何通过饮食和活动来养肝防病。

春季养肝的天文与农耕背景

春季自古以来被视为养生的重要时期。在农耕文化中,春天是播种的季节,万物复苏,气候温暖湿润,正是大自然充满生机的时候。天文学上,春季的到来意味着太阳回归,白昼逐渐变长,气温回升。这一自然现象也影响了人们的生活节奏。在这一时期,阳气升发,人体的肝脏功能相对活跃,适宜进行肝脏的调养。

在古代农耕社会,春天是开始劳作的季节,农民需要通过饮食来增强体力,保证能够应对繁重的农活。同时,由于春季是肝气最旺盛的时候,传统中医认为春季养肝至关重要,肝脏作为调节气血、促进代谢的关键器官,需要特别呵护。春天饮食上要特别注意调和肝气,避免过多食用辛辣油腻的食物,以免加重肝脏负担。

传统习俗中的饮食与活动

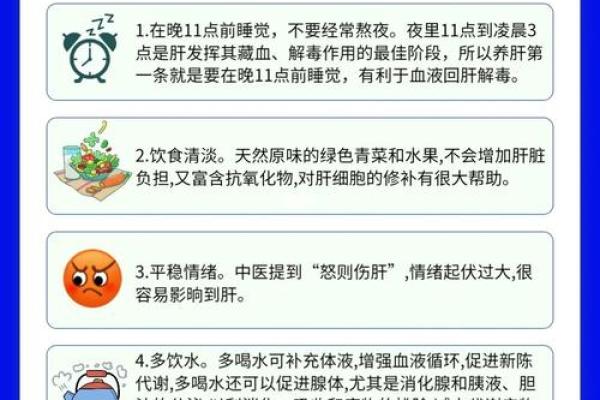

在中国的传统文化中,春季养肝的饮食习惯非常丰富。例如,春天时节,人们习惯食用新鲜的蔬菜和水果,这些食物富含丰富的维生素和矿物质,能有效促进肝脏的排毒和修复。绿色蔬菜如菠菜、韭菜等,不仅有助于清肝解毒,还能提高肝脏的排泄功能。此外,春季食用一些有助于清热解毒的食材,如枸杞、菊花、薄荷等,也有助于保护肝脏。

除了饮食,春季的传统习俗还强调适度的户外活动。春季是阳气最盛的时候,人们通过适量的晨跑、散步等活动,既能增强体质,又能疏肝解压,保持心情舒畅。通过与大自然的接触,调节肝气,达到身体与环境的和谐统一。

历史案例:春季养肝的文化传承

1. 《黄帝内经》中的春季养肝

《黄帝内经》是中国古代医学经典之一,其中提到春季养生的要点:“春三月,天既阳,地气已升,天地气交,万物滋长,养生之道当顺应天时。”这段话强调了春天是肝脏最旺盛的季节,要适当养肝,疏解情绪,并采取顺应自然的养生方式。此书中提到的春季养肝理念,至今依然是中医养生的基础之一。

2. 宋代《本草纲目》中的食疗法

《本草纲目》是明代李时珍的医药学著作,其中详细描述了春季适宜食用的药材与食物。书中提到,春季应多食用菊花、枸杞、绿茶等食材,这些食材不仅能清肝解毒,还能帮助增强人体的免疫力,适应春季的气候变化。

现代传承与实践:春季养肝的新方式

在现代社会,春季养肝的传统依然得到广泛传承与发扬。随着健康意识的提升,现代人更加注重科学的饮食和生活方式。近年来,养生食谱中的“春季养肝”成为了许多健康餐厅的特色菜单。现代人根据传统习俗,结合当下的营养学理念,制定了富含高纤维、低脂肪的饮食方案。比如,春季常见的养肝食谱包括蔬菜沙拉、清蒸鱼、燕麦粥等,这些食物富含维生素、矿物质和植物性蛋白质,能够有效养护肝脏功能。

同时,随着人们对心理健康的关注,现代养生也强调情绪管理。春季肝气旺盛,易产生情绪波动,因此保持良好的心态对养肝尤为重要。通过冥想、瑜伽、放松训练等方式,有助于调节情绪,避免过度的压力对肝脏造成负担。

春季是养肝防病的最佳时机,无论是从传统的文化习俗,还是现代的科学饮食与心理调节方式来看,养肝的理念和方法都在不断传承与创新。在现代社会中,人们结合古老的智慧与现代的健康理念,采取适合自己的方式来呵护肝脏,保持身体健康。

起名大全

最近更新

- 今日是砍伐树木吉日吗 2025年7月22日砍伐树木是适合的吉日吗

- 2025年7月22日几点适合开业大吉 开业大吉的吉时查询

- 今日是进货采购吉日吗 2025年7月22日进货采购是不是适合的好日子

- 2025年7月22日几点经商最合适 经商几点几分是吉时

- 今日是装修施工吉日吗 2025年7月22日装修施工是适合的吉日吗

- 今日是堤坝竣工吉日吗 2025年7月22日适合堤坝竣工吗

- 2025年7月22日几点烧香祈福最合适 烧香祈福几点是吉时

- 今日是放置磉石吉日吗 2025年7月22日是否适宜放置磉石

- 7月属羊的烧香黄道吉日2025年一览 7月属羊的哪天烧香最好

- 今日是建造仓库吉日吗 2025年7月22日建造仓库是好日子吗

- 2025年7月22日几点看望病患最合适 看望病患几点是吉时

- 今日是入殓仪式吉日吗 2025年7月22日这天入殓仪式有没有讲究

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气