九月九重阳节:如何通过天文与自然寻找健康的平衡

重阳节,作为中国传统的节日之一,其深厚的文化背景和悠久的历史吸引着越来越多的人关注。从农耕文明到天文观测,再到如今的传统习俗,重阳节不仅仅是一个象征性的节日,它还与健康、长寿密切相关。通过天文与自然的角度,我们可以更好地理解重阳节的文化内涵,以及它如何在历代传承中与人类健康的追求相联系。

起源:农耕与天文的结合

重阳节的起源可以追溯到古代的农耕社会,尤其是天文与季节变迁的紧密联系。中国古代天文学发达,二十四节气是对天体运行规律的总结,而重阳节正是在农历九月九日这一天,依据“天时”和“地利”选择举行。

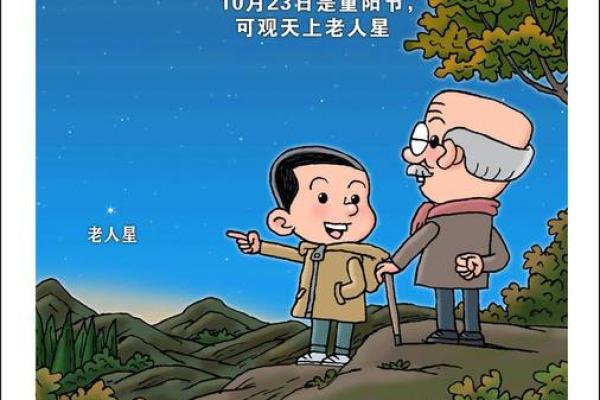

从天文角度来看,重阳节恰逢秋季,秋高气爽,阳气逐渐减少。中国古代认为,阳气最强的日子,正是九九重阳之时,因此有“重阳登高,辟邪消灾”的习俗。这不仅是对天文规律的感知,也是对自然变化的敬畏。天文现象的变迁直接影响着人们的生活节奏,因此,通过重阳节这种节气的节点,古人希望在季节转换中找到健康的平衡。

传统习俗:饮食与活动的传承

在重阳节的传统习俗中,最为人们熟知的便是登高和饮菊花酒。登高活动,不仅是一项锻炼身体、呼吸新鲜空气的方式,更是为了避免重阳节的“邪气”,祈求身体健康和生活安宁。古人认为,秋天是阴气盛旺的季节,登高可以使阳气上升,从而祛除体内的“病气”,达到身体调养的效果。

除了登高,重阳节的饮食习俗也同样富有健康意义。菊花作为重阳节的标志性植物之一,被认为具有清热解毒、疏风散寒的功效。人们常常泡菊花茶或饮菊花酒,既是传统饮食文化的体现,也是人们通过自然界的植物来达到养生保健的目的。

古代“重阳节登高祈安”

在唐代,重阳节登高活动非常盛行。唐代文学家王之涣的《登鹳雀楼》便通过登高的景象表达了人们对自然和健康的敬畏。王之涣在诗中描绘了登楼望远的情景,不仅表现了人们对秋天美好景色的喜爱,也隐含了通过登高来祈求安康的寓意。这种活动已经不仅仅是节日的娱乐,更是一种通过与大自然亲近,净化身体与心灵的传统养生方式。

明代重阳节与“吃重阳糕”

明代时期,重阳节的习俗中,食用重阳糕是一项重要的活动。这种糕点由米粉和豆沙制成,形状象征着圆满和长寿。民间有“吃了重阳糕,长命百岁”的说法,体现了人们通过食品来期望长寿和健康的理念。在明清时期,重阳糕逐渐演变为富有寓意的节令食品,其背后蕴含的是对天地自然变化和身体健康的深刻理解。

重阳节与健康文化的结合

在现代,重阳节的传统习俗依然得以保留,并在当代社会中形成了健康养生的文化传承。随着人们对健康的重视,登高、饮菊花茶、食用重阳糕等活动逐渐成为现代都市人追求身心健康的一部分。很多地方在重阳节期间举办登高活动、举办菊花展览,甚至出现了以“重阳养生”为主题的旅游项目,让这一传统节日不仅仅是文化传承的象征,也是现代人追求健康的良好契机。

例如,在一些城市的重阳节登高活动中,市民们不再单纯为了驱邪消灾,而是更多地将其作为增强体质、促进身心健康的一项健身运动。同时,随着中医养生文化的兴起,菊花茶等健康饮品也被重新推崇,成为现代人日常生活中的保健饮品。

重阳节,历经数千年的传承,不仅是中国的传统节日,更是一种文化与健康结合的象征。从天文与自然的变化到饮食与活动的习俗,重阳节承载着古人对健康的追求,并在现代社会得到了新的诠释和传承。通过这一节日,我们不仅了解了中国传统的健康理念,还能在现代生活中找到更多维持健康的方式。

起名大全

最近更新

- 2025年7月属马的制作房梁是不是黄道吉日2025年 属马的制作房梁哪天比较吉利

- 2025年7月属羊的生孩子好日子查询2025吉日 本月属羊的生孩子好日子

- 2025年7月属猴的立碑最旺日子 属猴的立碑吉日一览表

- 今日是送结婚礼吉日吗 2025年7月22日送结婚礼能吗

- 2025年7月属兔的认养最佳吉日日期 属兔的认养吉日查询

- 今日是购买房产吉日吗 2025年7月22日购买房产好不好

- 今日是造佛像吉日吗 2025年7月22日造佛像好吗

- 今日是购买牛只吉日吗 2025年7月22日购买牛只好不好

- 今日是骨灰盒打造吉日吗 2025年7月22日骨灰盒打造适合吗

- 今日是祭祀灶神吉日吗 2025年7月22日这天祭祀灶神适合吗

- 今日是装修房子开工吉日吗 2025年7月22日装修房子开工好不好

- 今日是陵墓开造吉日吗 2025年7月22日陵墓开造合适吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气