元宵节的团圆与养生:健康饮食与习俗的结合

元宵节,这一中国传统节日,不仅是家人团聚的重要时刻,也是许多习俗和饮食文化得以传承和发扬的日子。这个节日的意义,既体现在庆祝新春的结束,又体现了人们对健康和长寿的期盼。从古代农耕文化到现代社会,元宵节的习俗和饮食都承载着深厚的文化内涵。

元宵节的起源与文化背景

元宵节的起源可以追溯到中国古代的农耕文明。在古代,农业是社会的基础,节令的变化与农耕息息相关。元宵节在农历正月十五庆祝,这一天正是新春的最后一天,象征着冬去春来,意味着一年的耕作即将开始。在这种节令的变迁中,天文现象也扮演了重要角色,尤其是满月。古人认为,月圆象征着团圆和圆满,寄托了人们对美好生活的向往与追求。

传统习俗中的饮食与活动

元宵节最具代表性的习俗之一就是吃元宵(汤圆),这不仅是节日的美味,更蕴含着深刻的文化象征。汤圆圆圆的形状代表了团圆和幸福,寓意着一家人和和美美,阖家欢乐。在传统上,元宵的馅料种类繁多,甜的有豆沙、花生、芝麻,咸的则有肉馅和咸菜。每一种馅料的选择,都承载着人们对未来生活的美好祝愿。传统上,元宵节的夜晚,家家户户还会举行灯会,街头巷尾灯火辉煌,点亮了人们对光明和希望的追求。

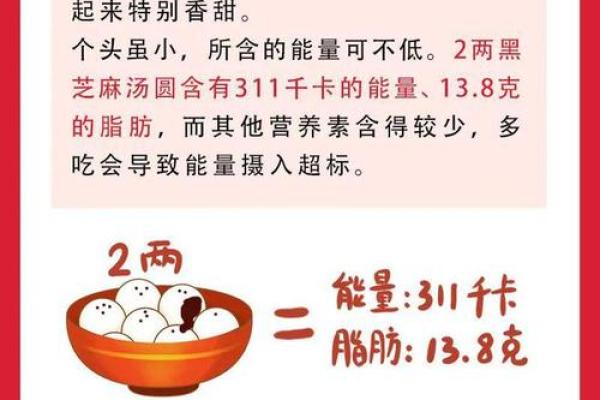

这种节日的饮食与习俗与养生息息相关。在元宵节,虽然人们以美食为庆祝手段,但食物的选择往往是有讲究的。以汤圆为例,传统上会选择黑芝麻、花生等富含营养的食材,这些食材富含油脂和蛋白质,适合冬季进补,帮助人体在寒冷的天气中保持充足的能量和温暖。

汉代元宵节的天文与饮食

在汉代,元宵节逐渐成为一项重要的节庆活动。根据《史记》记载,汉武帝时期,元宵节不仅有盛大的祭祀活动,还有文人墨客的诗词歌赋。元宵节的庆祝活动与天文密切相关,古人将此时的圆月视为天象的吉兆,象征着社会的安定和人民的幸福。那时的宫廷宴会上,汤圆成为了必备的美食,因其形状像月亮,象征着团圆。

在养生方面,汉代已有较为先进的饮食理论。例如《黄帝内经》中提到,冬季进食温补食品能够增强人体的免疫力,而元宵节的饮食习惯恰好与这一养生理论相符。汤圆的甜味和热汤能够帮助人体滋养阴阳,促进血液循环,达到温补的效果。

唐代元宵节的文化盛宴

唐代是中国文化的鼎盛时期,元宵节的庆祝活动愈加丰富多彩。据《大元大一统志》记载,唐代的元宵节不仅有赏灯、猜灯谜等民间活动,还有皇帝亲自主持的灯会。元宵节的灯会象征着人们对光明的追求,也是对祖先的敬仰。那时,宫廷中的宴席上,汤圆与各种宴品相伴,成为宴会的必备之物。

唐代时期,饮食养生逐渐被融入民众的日常生活。医家推崇食疗养生,特别强调季节性饮食。元宵节吃元宵,不仅满足了味觉需求,还能帮助调和脾胃,滋补身体,适应季节变化。唐代的诗人们也在诗中吟咏元宵节,赞美汤圆、灯笼,表达了人们对幸福生活的追求和对健康长寿的祝愿。

元宵节的健康饮食新风尚

进入现代,元宵节的习俗依旧保留着浓厚的传统色彩,但随着社会的变迁,人们对饮食的健康要求也越来越高。在注重养生的现代社会,元宵的制作逐渐多样化,许多现代化的食材被加入其中,如低糖、低脂、无添加剂的汤圆成为了健康饮食的新选择。此外,元宵节的养生理念也更加注重食材的搭配与平衡,倡导营养丰富、清淡健康的饮食方式。

现代的元宵节庆祝活动除了传统的赏灯、吃元宵外,还注重家庭聚会和亲友团圆,强调心理健康和情感的维系。健康饮食和传统习俗的结合,不仅传承了元宵节的文化精髓,也符合现代人对健康的追求。

起名大全

最近更新

- 今天适合迁移坟墓吗 2025年7月22日迁移坟墓好不好

- 2025年7月22日几点训练牛只最好 训练牛只几点几分是吉时

- 今天适合移柩吗 2025年7月22日当天移柩是黄历吉日吗

- 今天适合贵人遇见吗 2025年7月22日当日贵人遇见有没有讲究

- 2025年7月22日几点搭动物围栏吉利 搭动物围栏吉时查询

- 今天适合认养干女儿吗 2025年7月22日认养干女儿好吗

- 7月属马的词讼黄道吉日2025年一览 2025年7月属马的适合词讼有几天

- 2025年7月22日几点签合同最合适 签合同几点是吉时

- 今天适合牧养羊群吗 2025年7月22日这天牧养羊群黄历吉日吗

- 今天适合祈求财富吗 2025年7月22日祈求财富是不是最合适的日子

- 2025年7月22日几点清洁身体最好 清洁身体几点是吉时

- 今天适合迁居吗 2025年7月22日是不是迁居的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气