清明节是什么节日?解读祭祖与自然节令的关系

清明节作为中国传统节日之一,具有深厚的文化底蕴,贯穿了祭祖与自然节令的双重意义。从农耕文明到天文变化,清明节的习俗和意义逐渐演变,成为我们敬祖、踏青的时刻。

农耕文化中的清明节

清明节起源于农耕文化,尤其与气候和季节息息相关。在古代农业社会,清明节通常标志着春季播种的时机。它位于春分后15天,春季的气候逐渐转暖,土壤湿润,最适宜农作物的生长。清明时节,农民开始进行春耕播种,这一时期的农事活动关系到一年的丰收。因此,清明节不仅是祭祀先人、缅怀故人的时刻,也成为了农业生产的重要节点。

在古代,清明节还是一个讲求天时、地利的节令,人们会通过观察天象来安排农事活动。古代农民常常根据天文变化,比如“清明前后,种瓜种豆”这样的农谚,来预测作物的生长情况。清明作为一个农业节令,深刻影响了古代社会的经济运作。

天文与清明节的关系

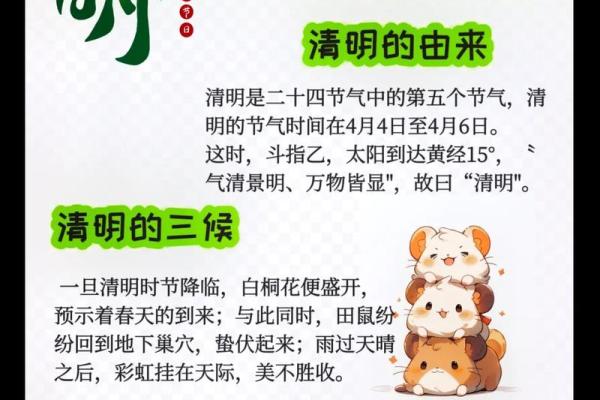

除了与农耕文化的紧密联系,清明节还有着明显的天文背景。天文学家的研究显示,清明节所在的时间段,太阳的黄经恰好为15度,这个位置与春分、夏至等天文事件有着相互呼应的关系。这时,太阳逐渐北移,白昼变长,气温回升,是万物复苏的时刻。因此,清明不仅是一个农业节令,也具有了象征生命与生长的意味。

清明节之所以被定为祭祖的日子,也与这一时节的自然景象密切相关。春天,万物复苏,一切生命焕发新生,正是人们怀念先人的最佳时机。清明节的祭祀活动,便是借助这一时节的生命力,表达对先人的敬仰和对家族血脉的传承。

传统习俗与祭祖活动

清明节的祭祖活动源远流长,历代文献中均有记载。最早可以追溯到《左传》和《礼记》中的相关内容。每年的清明节,家家户户都会前往祖先的墓地,进行扫墓、祭拜,献上食物和鲜花。这一传统习俗,体现了中国人对于祖先的崇敬与纪念。扫墓不仅是对逝去亲人的怀念,也是一种文化上的传承,代表着家庭血脉的延续。

清明节期间的食物也是一种传统习俗。清明节食物的选择不仅有地域差异,还与节令的变换密切相关。比如南方地区常常吃青团,这是一种以艾草为主要成分的糯米团,象征着清明时节的青草与生机。北方地区则流行吃薄饼或是祭品供奉。这些食物象征着春天的生机和丰收,寓意着对新一年的美好期许。

唐代的清明祭祖

唐代是中国历史上祭祀文化极为繁荣的时期。唐代的清明节祭祖活动,体现了一个鲜明的传统——孝敬先人。根据《唐书》记载,唐代人特别注重清明节扫墓与祭祖的仪式。无论是皇宫贵族,还是普通百姓,都会在此时亲自前往祖先的墓地,祭拜和扫除杂草。唐代文人王之涣在《登鹳雀楼》一诗中提到:“白日依山尽,黄河入海流”,这正是春天自然界的一种景象,寓意着生命的流转与延续。

宋代的清明踏青

在宋代,清明节不仅仅是祭祖的时刻,也是踏青游玩的好时机。宋代的文人习惯在清明节前后,组织团体外出游玩,享受大自然的美好景色,体验春天的气息。根据《东京梦华录》的记载,清明节期间,京城的百姓会集体赴郊外踏青,男女老少都会参与其中。这一活动,不仅是为了祭祖,也是为了欣赏春天的风光,寓意着人们对自然的敬畏与对生命的热爱。

环保与纪念先人

进入现代,清明节的传统并未消失,反而在环保意识日益增强的今天,得到了新的诠释。许多人开始倡导绿色祭扫,减少烟花爆竹的使用,转而选择鲜花、环保纸品等方式进行祭拜。同时,现代人也更加注重通过网络平台进行祭祖活动,利用现代科技手段,让远离故土的后代依然能够追溯先人。

清明节在现代社会的传承,展现了人们对自然节令的尊重以及对祖先文化的延续。在人们忙碌的生活中,清明节依然是一个让我们停下脚步,回归自然与祖先的一天。

起名大全

最近更新

- 今天适合出海捕鱼吗 2025年7月22日出海捕鱼好不好

- 2025年7月属猴的买狗吉日查询2025年 属猴的买狗哪天比较吉利

- 2025年7月22日几点挖井取水最合适 挖井取水吉时查询

- 今天适合丧葬事宜吗 2025年7月22日丧葬事宜是不是最合适的日子

- 今天适合拜佛祈福吗 2025年7月22日这天拜佛祈福可不可以

- 2025年7月22日几点开挖水渠吉利 开挖水渠几点是吉时

- 今天适合开凿柱洞吗 2025年7月22日开凿柱洞是适合的吉日吗

- 今天适合店铺开业吗 2025年7月22日店铺开业当天黄历吉日吗

- 2025年7月22日几点安装机器吉利 安装机器几点是吉时

- 今天适合开工吗 2025年7月22日当日开工有没有讲究

- 2025年7月22日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 今天适合安放香炉鼎吗 2025年7月22日是适合安放香炉鼎的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气