夏至日的文化解读与农耕实践

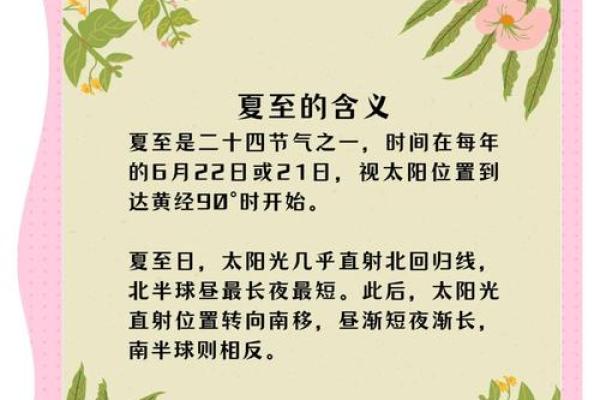

夏至是二十四节气中的一个重要节气,它标志着太阳到达黄经90度时,北半球白昼最长,夜晚最短。在中国古代,夏至不仅仅是天文现象,更是与农耕文化紧密相连的重要节点。

农耕的起源与夏至

夏至的农耕意义深远,历史上农民会根据夏至的气候变化来调整种植作物的安排。在古代,夏至时节是麦收的关键时期,特别是北方地区,成熟的小麦需要及时收割,以防止暴雨对作物造成影响。夏至的到来标志着夏季农事的开始,农民们通过观察天象来安排播种与收获,确保农作物的生长和丰收。

从天文学角度来看,夏至与地球自转轴的倾斜密切相关,太阳直射北回归线,造成北半球的白昼时间最长。天文学家早在西汉时期就开始记录太阳的运动轨迹,这为农民提供了准确的时间参考,帮助他们掌握最佳的农业生产时机。因此,夏至不仅是季节变换的标志,也是古人了解天地变化、顺应自然规律的重要依据。

传统习俗与文化活动

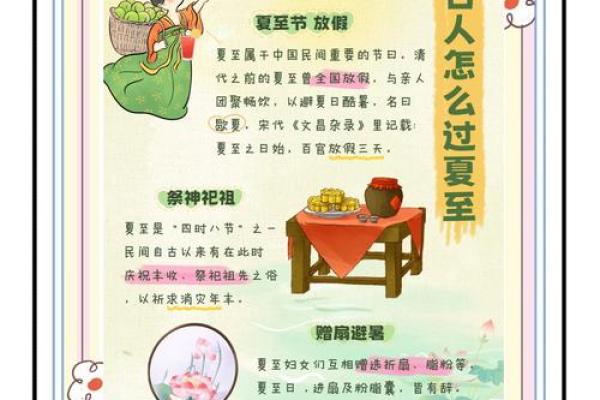

在中国传统文化中,夏至不仅仅是一个自然节令,更是充满了丰富的民俗活动。早在《周礼》一书中,就有对夏至时节的描述,古人认为这一节气是阴阳转化的时刻,阳气最旺。夏至这天,人们常常举行祭祀活动,祭拜天地,祈求来年丰收。

夏至的饮食习俗也具有独特的文化象征。各地有不同的夏至食物传统,其中最具代表性的就是“夏至面”。在江南一带,夏至当天家家户户都会吃上一碗夏至面,寓意“夏至大如年”,表达对夏季丰收的期望。此外,夏至还与“绿豆汤”紧密相连,特别是在南方,吃绿豆汤被认为能够清热解毒,抵抗炎热天气带来的不适。

夏至还是一个家族团聚的日子,许多地方会组织集体活动,如赛龙舟、放风筝等。这些活动不仅仅是为了娱乐,更有祈求好运和安康的寓意。通过集体的庆祝,夏至成为了一个弘扬亲情与友情的时刻。

魏晋时期的夏至祭祀

魏晋时期,夏至祭祀活动在贵族阶层中盛行,尤其是在当时的朝廷和士族家庭中,夏至祭天活动显得尤为重要。历史记载显示,魏晋时期的夏至祭天,不仅是对自然的敬畏,也是对农业丰收的期望。夏至祭天时,贵族家庭会摆设丰盛的祭品,进行一系列礼仪,求得天佑和国泰民安。这种祭祀活动不止局限于宫廷和上层社会,也通过民间传承,成为了一个重要的文化象征。

唐朝的夏至“龙舟竞渡”

唐朝时期,夏至的习俗发展到了一定的高度,尤其是在江南一带,龙舟竞渡成为了一项重要的夏至节令活动。龙舟不仅象征着水的力量与农业的关系,还寄托着人们对丰收的期盼。每年夏至,各地的龙舟比赛吸引了大量民众观看和参与,这种活动不只是在节令上具有意义,更是增强了社区的凝聚力和集体精神。

夏至的文化保护与传递

在现代社会,随着农业生产方式的变化和城市化进程的推进,夏至节令的传统逐渐被遗忘。然而,近年来,许多地区开始重视对夏至文化的传承与保护。一些地方通过举办夏至文化节、开展传统农耕体验活动,重新唤起了人们对这一节气的关注。现代人通过对传统习俗的再创作与再实践,让夏至这一节令与当代生活相融合。

例如,在一些乡村和城市的文化活动中,人们通过体验农耕活动、品尝传统的夏至美食、参与民间游戏等,重新感受到夏至时节的独特魅力。同时,随着环保与可持续发展理念的普及,现代人也开始更加重视自然节令与农业生产的密切关系,夏至的传统习俗在现代社会中逐步焕发新的生命力。

通过这些文化活动的传承与再创造,夏至这一古老的节令不仅保留了传统的意义,也在现代社会中找到了新的生存空间。

起名大全

最近更新

- 九月分居最吉利的日子 2025年9月整月最合适分居好日子一览

- 9月份装修厨房黄道吉日 本月适合装修厨房吗

- 2025年9月制作狗窝好日子查询2025吉日 本月制作狗窝吉不吉利

- 2025年9月喝喜酒最好的日子老黄历 本月喝喜酒好日子

- 2025年9月份平治道涂适合的日子 平治道涂吉不吉利

- 2025年9月最适合入土日子 本月入土适不适合

- 2025年9月份造畜稠是不是黄道吉日 造畜稠适不适合

- 2025年最佳的九月扫舍吉日 适合扫舍黄道吉查询

- 2025年9月安香哪天 哪几天适合安香

- 2025年9月粉刷墙壁黄道吉日 2025年9月哪天适合粉刷墙壁

- 2025年9月做寿适合的好日子具体哪天 适合做寿吗

- 2025年9月结网好不好 结网黄道吉日一览表

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气