冬至节:古人如何在冬至节气中调养生机与健康

冬至节气的到来,象征着寒冷冬季的正式开始,也是自然界阴阳转化的重要时刻。古人早已将这一时节视为调养生机、促进健康的关键时刻。冬至不仅在天文和农耕文化中具有重要地位,还伴随着丰富的传统习俗。通过历史中的两大案例以及现代的传承,我们可以更深刻地理解冬至节气如何成为调养身体与健康的重要节点。

冬至节气的起源:农耕与天文

冬至节气的起源与天文现象密切相关。根据中国古代天文学的解释,冬至是太阳直射南回归线的时刻,意味着白昼最短、黑夜最长。这一节气不仅是自然界变化的标志,也是农耕社会中最为关键的时间节点。在古代,农民根据节气变化来安排农事活动,冬至标志着冬季农忙的结束和休养生息的开始。

从阴阳五行的角度来看,冬至是“阳气始生”的时刻,意味着新的生命力的萌发。阴气在这一时节最为强盛,而阳气则开始缓慢上升。古人相信,冬至是养生的最佳时机,尤其是在寒冷的冬季,养藏生机显得尤为重要。

冬至节气的传统习俗:饮食与活动

在冬至节气期间,古人有许多保健养生的传统习俗,其中饮食与活动尤为关键。冬至是寒冷时节,正是人们注重滋补和保暖的时期。古人有“冬至吃饺子,夏至吃面”的说法,认为冬至吃饺子能够驱寒保暖,而饺子的形状又类似耳朵,寓意着避邪和保健。饺子中常加入羊肉、牛肉等高热量食材,以增强身体的抗寒能力。

此外,冬至的传统活动还包括祭祖和团聚。古代的冬至是祭祀祖先、祈求丰收和安康的时刻。家家户户会准备丰盛的食物,聚集在一起共享,寓意着家族的团圆和温暖。通过这些习俗,古人不仅在精神层面上获得了慰藉,也在饮食和活动上得到了身心的调养。

黄帝内经的养生智慧

《黄帝内经》作为中国传统医学的经典之一,详细论述了冬季养生的重要性。书中提到,“冬季养藏,闭藏养精”。在冬至这个时节,人体的阳气开始逐渐回升,寒气最为严峻,必须采取藏精养气的方式来应对外部的寒冷环境。特别是要注重保暖,避免阳气被外界寒冷侵扰,同时增强身体的免疫力和抵抗力。

通过《黄帝内经》的理论,古人提倡冬至时节多食用温补食品,如羊肉、鸡肉、黑豆、红枣等,帮助身体保持温暖,增强抵御寒冷的能力。这些饮食习惯不仅有助于促进血液循环,还能提高免疫力,预防寒冷引发的疾病。

《周礼》中的冬至节气与养生

《周礼》作为古代礼仪和制度的经典文献,也涉及到了冬至节气的养生思想。《周礼》中明确指出,在冬季,尤其是冬至时节,君子应遵循“调和阴阳,养精蓄锐”的原则。古人认为冬至时节是气血最为藏匿的时候,应通过静养和节制来促进身体的恢复与平衡。

古代皇宫和贵族家庭通常会在冬至举办祭祀仪式,祈求国家安泰和百姓健康。在这一节气中,他们会安排一定的休息时间,避免过度劳累,以保持精力充沛。这种静养的方式,体现了古人深刻的养生智慧,也为后人提供了宝贵的健康理念。

冬至与现代养生的结合

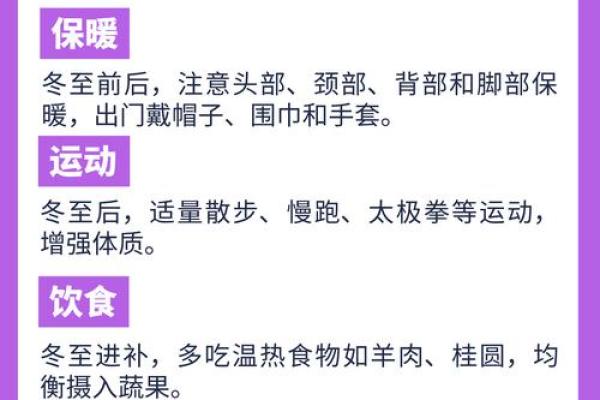

如今,冬至不仅是一个传统节日,还是现代社会养生的一个重要时机。随着现代科技的发展,虽然物质条件得到极大改善,但冬至的养生理念仍被广泛传承。在现代,许多人会根据古人所提倡的“冬至进补”理念,选择在此时节进行适当的滋补养生。常见的食物包括羊肉汤、红枣桂圆粥等,既能温暖身体,又有助于增强体质。

同时,现代人也开始注重冬至时节的休养生息。对于忙碌的都市人来说,冬至是一个提醒自己放慢节奏、注重健康的时刻。通过适当的休息和合理的饮食,不仅能增强身体免疫力,还能缓解工作压力,保持身心的平衡。

古人通过天文和农耕的智慧,将冬至节气与养生巧妙结合,传承至今,成为了一个重要的健康节气。无论是在饮食上,还是在活动和养生的方式上,冬至始终提醒着我们关注身体健康与生活平衡。

起名大全

最近更新

- 九月分居最吉利的日子 2025年9月整月最合适分居好日子一览

- 9月份装修厨房黄道吉日 本月适合装修厨房吗

- 2025年9月制作狗窝好日子查询2025吉日 本月制作狗窝吉不吉利

- 2025年9月喝喜酒最好的日子老黄历 本月喝喜酒好日子

- 2025年9月份平治道涂适合的日子 平治道涂吉不吉利

- 2025年9月最适合入土日子 本月入土适不适合

- 2025年9月份造畜稠是不是黄道吉日 造畜稠适不适合

- 2025年最佳的九月扫舍吉日 适合扫舍黄道吉查询

- 2025年9月安香哪天 哪几天适合安香

- 2025年9月粉刷墙壁黄道吉日 2025年9月哪天适合粉刷墙壁

- 2025年9月做寿适合的好日子具体哪天 适合做寿吗

- 2025年9月结网好不好 结网黄道吉日一览表

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气