八月节的传统习俗与现代生活的融合

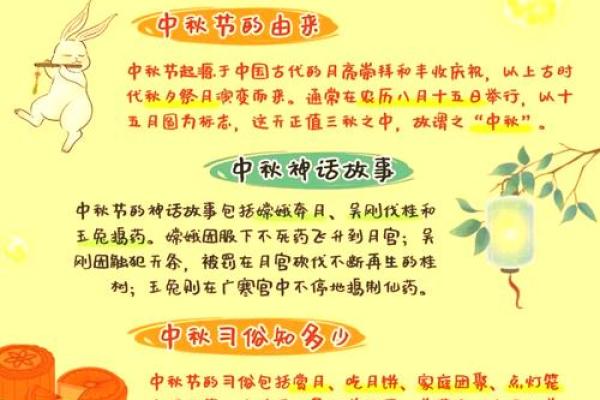

八月节,又称中秋节,是中华文化中极为重要的传统节日之一,已有数千年历史。这个节日的起源可追溯至古代农耕社会,最早与天文现象密切相关。随着社会的发展,八月节逐渐融入了现代人的生活中,传统习俗在新时代理解和传承下焕发出新的生命力。

历史起源:农耕与天文的结合

八月节的起源与农耕活动紧密相连。在古代中国,农民对天象的观察尤为重视,尤其是月亮的变化。农历八月十五正是秋季的中期,这一时节是农作物的丰收期,特别是稻谷和其他谷物都已成熟。人们在这个时期通过祭月仪式来表达对月亮神的感恩,同时祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

天文学的影响也在这个节日中有所体现。古人认为月亮是天地的象征之一,充满了神秘和神圣的力量。在《周礼·春官·宗伯》中有明确记载,古人认为月亮的圆缺与农作物的生长周期相对应,因此每年八月十五祭月、赏月,是对自然和宇宙规律的一种尊重和礼赞。祭月活动不仅有助于安抚神灵,还能表达家人团聚、合家欢乐的美好祝愿。

传统习俗:饮食与活动

在传统的八月节习俗中,饮食和活动占据了非常重要的地位。最具代表性的食物便是月饼,这种小巧圆润的糕点象征着团圆与和谐。月饼的制作有着丰富的地域特色,不同地区根据风味、食材不同,创制出了各具特色的月饼。北方的月饼多以豆沙、莲蓉为内馅,而南方则有广式月饼,其酥皮和丰富的果仁、糖浆成为一道独特的风景线。

除了食物,赏月也是八月节的重要活动之一。古代人们在庭院中摆上桌椅,举杯对月,吟诵诗词,或是借着月亮的清辉,和家人一起分享丰收的果实。尤其在唐代,杜甫、李白等诗人均留下了许多以月亮为题材的诗篇,这些诗歌表达了人们对月亮的敬畏与爱恋,也折射出人们在节日里团聚的喜悦。

历史案例:文人的月亮情结

历史上有许多文人对八月节的月亮情有独钟,留下了许多关于月亮的名篇。唐代著名诗人李白的《静夜思》便是其中之一。李白在流亡途中,看到月亮照耀着大地,思乡之情油然而生,写下了这首脍炙人口的诗。这首诗让人们在每年八月十五赏月时,都会想起李白的“床前明月光,疑是地上霜”,月亮成为了人们心中寄托情感、传递思念的象征。

另一位诗人杜甫也在八月节的时节创作了《月夜忆舍弟》。这首诗通过对月亮的描写,传达了诗人对兄弟的深深思念,表达了八月节夜晚常常引发的亲情共鸣。传统文化中的诗词与节令相结合,赋予了八月节更加深刻的文化内涵。

文化的再创造与节日的融合

进入现代社会,八月节的传统习俗仍然在中国各地广泛传承,但它的形式和内涵也经历了创新和演变。在快节奏的现代生活中,尽管许多人因工作繁忙无法像古人那样进行祭月仪式,但现代社会仍然注重家人团聚的意义,许多家庭在八月节时会组织团聚活动,分享月饼,享受家常菜肴,尽管形式简化,但团圆的精神仍然得以延续。

与此同时,现代科技也为八月节增添了新的活力。例如,许多地方利用互联网平台举办“云赏月”活动,通过视频直播或社交媒体分享自己的赏月时刻,这种形式虽然虚拟,却使人们能够跨越空间的限制,依旧感受到节日的温暖与喜庆。

八月节也被赋予了更多的现代意义。在一些城市,八月节成为了全民庆祝的节日,不仅限于家庭和亲朋之间的团圆,也包括了社区活动和企业庆祝。这些活动通过歌舞表演、文化展览等方式,让传统文化在现代生活中焕发出新的活力。

无论是在古代还是现代,八月节都承载着丰富的文化内涵,它将人与自然、人与人之间的情感联系紧密地结合在一起,成为了一个永不过时的节日。

起名大全

最近更新

- 2025年7月属猪的艾灸最佳好日子查询 属猪的艾灸最吉利的时间

- 2025年7月属马的疏通管道最好的日子老黄历 本月属马的疏通管道好日子

- 2025年7月属蛇的作梁最旺日子是哪天 本月属蛇的作梁黄道吉日

- 2025年7月属鸡的归宁的吉日查询 7月属鸡的归宁吉日一览

- 2025年7月属羊的请佛最吉利是哪天 吉利旺财属羊的请佛佳日

- 2025年7月属猪的裁衣最佳好日子查询 属猪的裁衣好日子一览表

- 2025年7月属鸡的房子过继黄道吉日 2025年7月属鸡的哪天适合房子过继

- 2025年7月属牛的赶海黄道吉日 2025年7月属牛的哪天适合赶海

- 属猴的装修黄道吉日 2025年7月份属猴的装修好日子一览

- 2025年7月属鼠的最适合移徙 属鼠的移徙好日子一览表

- 2025年公历7月属虎的拜灶王爷黄道吉日一览表 7月属虎的拜灶王爷适不适合

- 7月属猪的治病2025黄道吉日 属猪的治病吉不吉利

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气