端午古诗词:从习俗看龙舟与艾草的文化象征

端午节,作为中国传统的节日之一,具有悠久的历史与深厚的文化底蕴。在这一节日里,龙舟竞渡与挂艾草等习俗,蕴含着丰富的象征意义。从古诗词到历史典籍,端午节的每一项传统习俗都传递着农耕文化和天文观念的影响。

端午节的起源与农耕文化

端午节的历史可以追溯到远古的农耕时代。那时,古人通过天文观测确定节令,端午正是春夏之交,是农业生产的重要时节。农耕社会对自然节令的敏感使得人们在这一天进行一些特定的仪式,祈求五谷丰登,消除瘟疫。龙舟竞渡便是在这一背景下产生的,古人认为划龙舟可以驱邪避灾,保佑村庄和田地免受灾难,确保农业丰收。这个习俗与古代对水的崇拜密切相关,龙舟象征着水的神灵,竞渡则是对自然力量的尊敬与对农业丰收的祈祷。

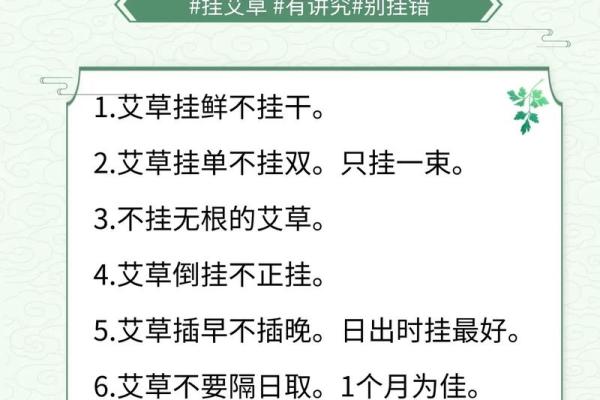

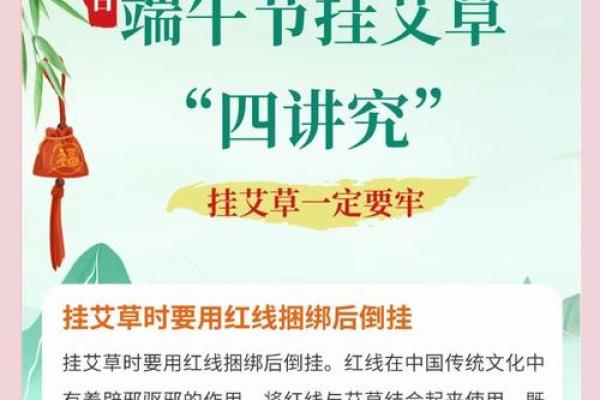

此外,艾草的使用也与农耕社会的防疫需求有关。艾草被认为具有驱邪避疫的功效,端午节挂艾草,不仅仅是为了装饰,更有着祈愿驱散恶运、保安宁的象征意义。古人在这一节气时,生长旺盛的艾草被视为保护神草,挂在门上,成为抵御邪气、保持健康的重要符号。

传统习俗中的饮食与活动

端午节的传统习俗中,粽子无疑是最具代表性的食物。粽子的形状与内容丰富多样,不同地区有不同的制作方法,但其中的米与馅料象征着五谷丰登与人们对生活的美好愿景。粽子所用的糯米与艾草等材料,正好契合了端午节期间对健康的重视,糯米象征着富足与丰收,艾草则强化了驱疫防病的功能。古诗中曾有“五月五日天晴时,龙舟竞渡场地急”的描写,龙舟竞赛与粽子食用,都透露着人们对自然与生活的双重期许。

除了饮食,端午节的龙舟赛也是这一节日的亮点之一。龙舟竞赛源远流长,最初源于纪念屈原的活动,而在民间,龙舟的竞渡逐渐演变成一项全民参与的运动。古代的龙舟赛除了是对屈原的追思,也是一种祈求丰收的祭典活动。龙舟不仅代表着英雄气概,还象征着力量与团结。随着时间的推移,龙舟竞渡已经成为一种现代的体育活动,甚至在世界各地都能看到不同规模的龙舟赛事。

屈原与端午的结合

屈原是中国文学史上一位举世闻名的诗人,他的爱国情怀与忠诚精神深深影响了端午节的习俗。屈原投江自尽后,当地百姓划船到江中,希望能够打捞他的遗体,防止江中的鱼虾损害屈原的遗骸。为了避免鱼虾争食,百姓便将粽子投入江中,后来,这一行为逐渐演变成了如今的端午节龙舟赛与粽子食用的传统。

屈原的故事与端午节的习俗紧密相连,不仅仅是对他的纪念,也是对忠诚与英雄精神的礼赞。随着时间的推移,屈原的故事被代代传颂,端午节的庆祝活动也逐渐成为了民族文化的一部分。

战国时期的防疫观念

端午节的防疫习俗与战国时期的社会背景密切相关。在古代,瘟疫经常肆虐,特别是夏季的炎热气候常常让人们暴露于传染病的威胁之中。艾草作为一种具有驱邪避疫功效的植物,被广泛应用于端午节的习俗中。古代医学认为,艾草具有防止瘟疫传播的功效,因此人们在端午节时,将艾草挂在门口,或者制作成香包佩戴,意在防止疾病的侵袭。

这一习俗在民间流传甚广,并随着时间的推移而不断演化,至今仍有很多地方会在端午节时悬挂艾草和佩戴香包,这不仅是一种传统的习惯,也是人们对健康与安全的深切期盼。

全球化与端午节

如今,端午节已不仅限于中国国内的传统节日,随着中华文化的传播,端午节在海外华人社群中得到了广泛的庆祝。而在现代社会,虽然许多人对于端午节的历史来源了解不多,但通过各种活动的参与,他们仍然能感受到这一节日的独特魅力。在全球化的背景下,龙舟赛作为一项体育赛事已经遍及全球,而艾草与粽子则成为了端午节文化的代表,继续在全球范围内传递着中国传统文化的独特韵味。

现代社会虽然科技发达,但传统文化的精神仍在每年的端午节中得以传承。通过参与端午节的庆祝活动,人们不仅能够享受传统习俗带来的乐趣,还能在其中体验到古人对自然、对生命的敬畏与热爱。

起名大全

最近更新

- 2025年7月属猪的乘船最好的日子老黄历 适合属猪的乘船黄道吉查询

- 2025属虎的趋乾吉日 7月份属虎的趋乾最吉利日子

- 2025年7月属兔的老黄历的归岫黄道吉日有几天 7月属兔的最适合归岫日子

- 7月属牛的办丧事吉日有哪几天 7月属牛的办丧事吉日一览表

- 今日是谢师宴吉日吗 2025年7月21日谢师宴好吗

- 今日是项目开工吉日吗 2025年7月21日适合项目开工吗

- 今日是签合同书吉日吗 2025年7月21日这天签合同书有没有讲究

- 今日是花卉草木种植吉日吗 2025年7月21日花卉草木种植是不是黄道吉日

- 今日是焚香祷告吉日吗 2025年7月21日焚香祷告是不是好日子

- 今日是祈求财富吉日吗 2025年7月21日祈求财富这天能吗

- 今日是诉讼吉日吗 2025年7月21日诉讼吉利吗

- 今日是脱孝仪式吉日吗 2025年7月21日是适合脱孝仪式最佳的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气