五四节气的天文与农耕智慧

五四节气是二十四节气中的第六个节气,它通常在每年的5月5日左右,标志着春季的结束和夏季的开始。在这一节气里,自然界的变化开始加速,气温逐渐升高,降水增多。五四节气的天文与农耕智慧不仅体现在自然现象的变化上,还与古代农耕社会的生产生活密切相关,体现了中国古代人民与自然和谐相处的智慧。

天文背景与农耕智慧

五四节气的天文现象主要体现在太阳位置的变化。此时太阳的直射点逐渐移至北回归线以北,白昼时间逐渐变长,温暖的气候为农作物的生长提供了更为适宜的条件。在这一时期,气温回升,降水增加,湿度较高,正是作物生长的黄金时期。古人通过观察太阳的变化,了解节令的转换,从而安排农事活动。五四节气是一个农忙的时节,农民们通常在这个时期开始耕种和播种早稻等作物,为后来的丰收打下基础。

根据天文的变化,古人早在《周礼》中便有关于节令的记载。每年的五四节气,农民根据天象的指引,会开始繁忙的田间劳作,特别是在北方地区,春播开始加速。天文的变化不仅帮助农民确定适宜的耕作时间,也为后来的农业生产积累了大量的经验。

传统习俗与饮食文化

五四节气的传统习俗与饮食文化也源远流长。在中国传统文化中,节气的变化与饮食息息相关。五四节气时,气温升高,人体容易出汗,食欲也会有所变化。此时,人们通常会选择一些具有清热解暑作用的食物,像是绿豆汤、凉茶等。尤其是绿豆,因其具有清热、解毒、消暑的功效,成为这一时期的主要食材之一。五四节气前后,人们喜欢吃一些以绿豆为主要原料的传统食品,如绿豆糕、绿豆汤等,既能解暑,又能清热降火,适应季节的变化。

同时,五四节气期间,南方的一些地方会举行“踏青”习俗,表示对大自然的敬畏与对农业生产的期许。人们会外出游玩,享受春天的气息,放松身心,增强体质,为即将到来的劳动季节做好准备。

历史案例:五四节气在农耕中的实际应用

在古代的农业生产中,五四节气是播种早稻的重要时机。以唐代为例,唐朝的《元和郡县志》便提到,在五四节气前后,农民开始进行春播工作,尤其是在水稻的种植中,这一节气的时间节点非常重要。唐代农学家贾思勰在《齐民要术》中也曾提到,早稻的播种时间通常在五四节气过后,因此,古代的农民通过观察天象,准确把握了播种时机,避免了错过最佳的播种期。

另一个历史案例来源于宋代,宋朝的《农书》中明确指出,五四节气是南方地区插秧的最佳时期。宋代的农学家如王禹偁等人在《农政全书》中提到,五四节气期间,气候适宜,水稻的秧苗在这个时候最为强健,插秧工作也能达到最佳效果。这个节气不仅对作物生长有益,也为后来的粮食丰收奠定了基础。

节气与现代农业的结合

在现代,尽管农业生产方式发生了巨大的变化,但五四节气的农耕智慧依然在一些地方得到了传承。许多农场和农业企业在此节气时仍会根据气候变化调整作物种植的周期。例如,一些现代农业生产者已经开始通过气象和农业大数据预测最适宜的播种时机,尽量与传统的节气相结合,提高农业生产的效率和精度。与此同时,节气文化也通过农事活动、饮食习惯等方面,深深融入了现代生活。

五四节气不仅仅是农事的指导性时刻,它还影响着现代人对于节气与自然的认知和尊重。在一些地方,五四节气还成为了农业文化和民间传统活动的庆祝时刻,不少农民和城市居民会共同参与节气庆典,传承古老的节令文化与智慧。这种文化的传承,不仅让我们感受到与自然的紧密联系,也体现了人类在农业生产中与自然环境的和谐共生。

起名大全

最近更新

- 今日是谢师宴吉日吗 2025年7月20日谢师宴好吗

- 今日是询问姓名吉日吗 2025年7月20日询问姓名日子好吗

- 今日是祭祀吉日吗 2025年7月20日是适合祭祀的最佳的吉日吗

- 今日是缝制嫁衣吉日吗 2025年7月20日这天能缝制嫁衣吗

- 今日是立碑仪式吉日吗 2025年7月20日适合立碑仪式吗

- 今日是购置车辆吉日吗 2025年7月20日购置车辆是不是好日子

- 今日是驾船行驶吉日吗 2025年7月20日这天能驾船行驶吗

- 今日是竖墓碑吉日吗 2025年7月20日竖墓碑宜不宜

- 今日是祭拜神灵吉日吗 2025年7月20日祭拜神灵当天黄历吉利吗

- 今日是竖立房柱吉日吗 2025年7月20日是不是竖立房柱最合适的日子

- 今日是维修坟墓吉日吗 2025年7月20日维修坟墓适合吗

- 今日是驾船出海吉日吗 2025年7月20日是适合驾船出海的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

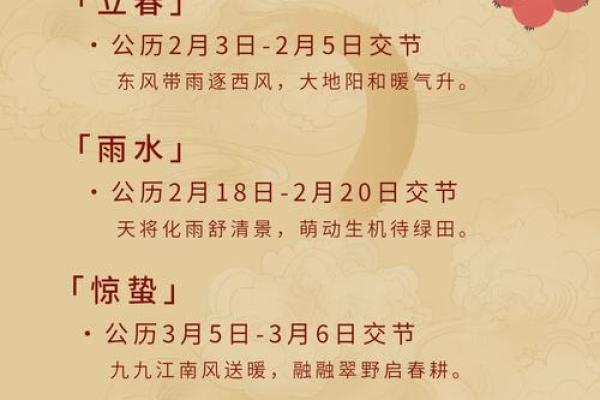

- 节气