初阳节,祭祖习俗与家庭团圆

初阳节是中国传统节日之一,历来承载着丰富的文化内涵与民俗活动,体现了人们对先祖的敬仰、对家族团圆的珍视以及对自然规律的崇敬。这一节日深刻影响了人们的生活方式、精神寄托与家庭观念。通过对初阳节的探讨,我们可以看到农耕文化和天文知识如何影响节日的形成与发展,以及祭祖习俗与家庭团聚的传承。

起源与历史背景

初阳节的起源可追溯到远古的农耕文化与天文观念。在古代,农民依赖天文现象来安排农耕活动,太阳升起的时刻象征着一天的开始,同时也意味着新的生长周期的开启。初阳节通常设立在冬至后的一个重要时刻,正是天寒地冻、万物复苏的时节。此时太阳逐渐回升,白昼时间逐渐延长,意味着一年的农耕周期将会开始。在这个时节,农民们会祭拜祖先,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

从天文角度来看,初阳节与太阳的回归密切相关,太阳从阴霾中走出,恢复光明与温暖,是自然界的重生象征。古人借此节气向祖先表达敬意,恳求家族的繁荣昌盛。随着农业生产和自然变化的密切联系,初阳节逐渐演化为一种传统节日,融入了浓厚的祭祖习俗和家庭团圆的元素。

传统习俗与文化活动

初阳节不仅是祭祖的日子,也是家庭团聚的重要时刻。传统的祭祖仪式通常会在清晨进行,家人们会准备丰盛的祭品,如水果、糕点、酒水等,摆放在祖先牌位前,点燃香烛,表达对祖先的敬仰与思念。这一仪式的背后,蕴含了人们对祖宗智慧和家族历史的尊重,也传递了延续家族血脉和家族精神的责任感。

除了祭祖,初阳节期间的家庭聚会也是传统习俗的重要组成部分。亲人们会从四面八方回到故乡,聚集在一起共度佳节。团圆饭是这一习俗的核心内容,菜肴丰盛,家人们围坐一桌,分享生活中的点滴与欢乐。特别是在一些地区,初阳节的聚会还有着特别的仪式感,老人会给孩子们讲述家族的历史和祖先的故事,增进对家族根源的认知与尊重。

历史案例:汉代与宋代的初阳节习俗

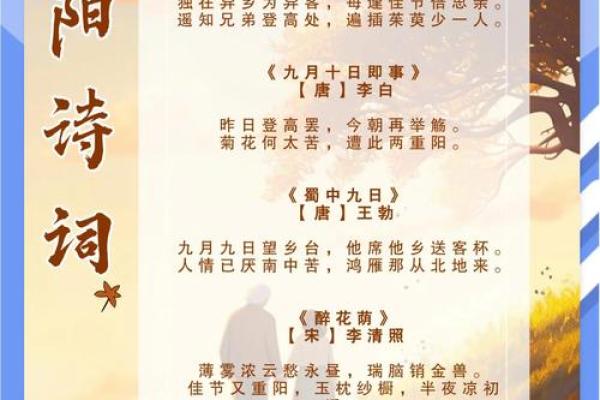

历史上,初阳节的祭祖习俗深受社会变迁的影响。以汉代为例,汉代的初阳节祭祖仪式已经具备了较为完整的形式,特别是在祭祀上,汉代祭祀祖先时往往会使用牛、羊等贵重祭品,体现了汉代皇室对“天命”与祖先崇拜的重视。而宋代时期,祭祖仪式更加丰富,特别是在文人的家庭中,祭祖活动常常伴随着诗词和书画的展示,体现了儒家文化中的孝道思想和家族文化的传承。

在宋代,初阳节的祭祖活动更具社会化与家庭化特点。家族成员聚集一堂,通过祭祖仪式表达对先祖的感恩,同时以此为契机,增进家族的凝聚力。宋代初阳节祭祖的形式非常讲究,祭品、礼仪等都非常讲究,不仅展示了当时社会对家庭团圆和祖先崇拜的重视,也反映了宋代社会对家庭和亲情的独特理解。

家庭团圆与文化再现

在现代社会,初阳节的传统习俗并没有消失,反而有了新的活力。尤其是在一些农村地区和传统家庭中,初阳节依然保持着传统的祭祖习俗。随着现代交通的便利,更多的年轻人选择回到家乡,与父母和祖辈一起度过这个节日。即使在大城市中,许多家庭也会根据传统,进行小范围的祭祖活动,确保这一传统得以传承。

现代社会中,初阳节的家庭团圆与祭祖习俗更具有情感的维系作用。在物质生活逐渐富裕的今天,人们更重视节日所带来的精神寄托和家族间的情感交流。许多人通过社交媒体或短视频等方式,记录下初阳节的家庭聚会和祭祖活动,传递着对传统的尊重与热爱。

随着社会的进步与文化的演变,初阳节不仅成为了祭祖和家庭团聚的时刻,也成为了弘扬家族文化和传承家庭传统的重要节日。

起名大全

最近更新

- 2025年7月22日几点填蚂蚁窝最好 填蚂蚁窝吉时查询

- 今天适合拆墙吗 2025年7月22日拆墙好不好

- 今天适合出海捕鱼吗 2025年7月22日出海捕鱼好不好

- 2025年7月属猴的买狗吉日查询2025年 属猴的买狗哪天比较吉利

- 2025年7月22日几点挖井取水最合适 挖井取水吉时查询

- 今天适合丧葬事宜吗 2025年7月22日丧葬事宜是不是最合适的日子

- 今天适合拜佛祈福吗 2025年7月22日这天拜佛祈福可不可以

- 2025年7月22日几点开挖水渠吉利 开挖水渠几点是吉时

- 今天适合开凿柱洞吗 2025年7月22日开凿柱洞是适合的吉日吗

- 今天适合店铺开业吗 2025年7月22日店铺开业当天黄历吉日吗

- 2025年7月22日几点安装机器吉利 安装机器几点是吉时

- 今天适合开工吗 2025年7月22日当日开工有没有讲究

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气