朝鲜族冬至节:冬季养生与家族团聚的节气传承

冬至节是中国传统二十四节气之一,标志着一年中白昼最短、黑夜最长的一天。对于朝鲜族而言,冬至不仅仅是一个天文节气的变化,它更是一种家族团聚、表达关怀和保健养生的重要时刻。在朝鲜族文化中,冬至节具有深厚的历史文化背景,融合了农耕社会的智慧和自然规律的深刻理解。本文将通过解析冬至节的起源、传统习俗以及历史案例来探讨这一节气的文化内涵。

冬至节的起源与天文背景

冬至作为节气最早出现在《周礼》及《史记》之中,是农耕社会重要的时间标志。根据天文现象,冬至这一天太阳直射地球的南回归线,白昼最短,黑夜最长。对于朝鲜族的先祖而言,冬至意味着严冬的开始,也是阳气回升的起点。此时,寒冷的气候对生存提出了更高的挑战,因此冬至也成了冬季养生的关键时机。

朝鲜族的冬至节气传承中,重视对阳气的培养与保持,通过合理的食物和活动来增强体力,预防寒冷侵袭。在古代农耕社会中,冬至不仅意味着季节的交替,更是人们与自然进行和谐共生的象征。冬至的到来通常意味着人们需要储存食物,为即将到来的严寒做好准备,尤其是肉类、谷物等食材。

冬至节的传统习俗

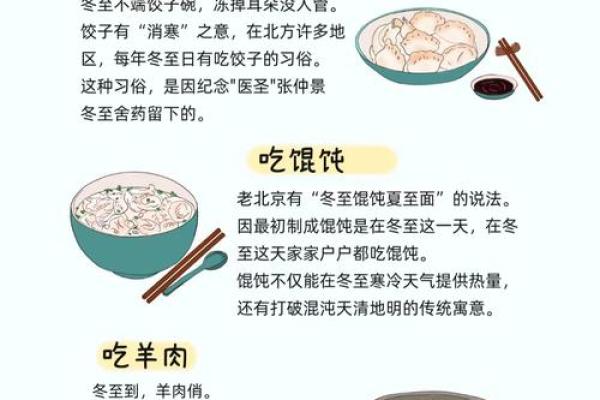

在传统习俗上,冬至节是朝鲜族家族团聚的重要时刻。家庭成员会围坐一桌,共同享用冬至食品,特别是传统的“饺子”和“汤圆”。这些食物不仅仅是美味的佳肴,更有着深厚的文化寓意。

朝鲜族的冬至饮食习惯十分讲究。例如,冬至当天常常会做“饺子”,象征着团圆和幸福。在传统中,饺子以猪肉、白菜、韭菜等为主要馅料,象征着丰收与健康。此外,朝鲜族还习惯做“汤圆”,即以糯米为皮、红豆为馅,寓意着团圆与和谐。在饮食中,温补的食材,如羊肉汤、炖菜等,能有效增强身体抗寒能力,也是冬至习俗中不可或缺的一部分。

农耕时期的冬至庆祝

历史上,朝鲜族的冬至节气传承深深植根于农耕社会的实践中。以朝鲜半岛的传统为例,在农耕时期,冬至被视为一年农业活动的一个重要节点。在这一天,农民们会祈求丰收与平安,冬至过后,逐渐迎来长日的回归。这一时期,家族成员往往会聚集在一起,进行祭祀仪式,供奉祖先,表达对自然和先人的敬畏。冬至不仅是节气交替的时刻,也成为了家族团聚的象征。

古籍《东周志》中的冬至传承

在《东周志》一书中,有关于冬至的记载,提到冬至是阳气开始复苏的重要时刻。这本书中详细描述了当时各族人民如何根据天文现象调节生活方式,进行节气养生。朝鲜族先民早在几百年前便通过这些文化传承来保护身体健康,通过适时的食疗和冬季运动,增强体质抵抗严寒。

冬至节气与养生结合

到了现代,朝鲜族依然保持着冬至节气的传统习惯,但更加注重与养生结合。随着生活水平的提高和科技的发展,冬至不再只是一个简单的节气过渡,而是与现代养生理念紧密联系。在现代社会,冬至成为了进行全家团聚、饮食调养和传统文化传承的时机。朝鲜族现代家庭会利用这个节气,通过食疗和温补的方式调节身体状态,确保在寒冷的冬季中保持良好的健康。

冬至节气的养生理念也被引入了许多现代健康保健的指导中,例如,推崇食用暖性食物,如羊肉、牛肉以及各种滋补汤品,来提升人体的免疫力与抵抗力。此外,冬至也是一个进行家庭团聚的好时机,许多朝鲜族家庭会以此为契机,邀请亲朋好友共聚一堂,享受美食的同时,交流感情,保持与亲人的紧密联系。

通过这些传承与创新,朝鲜族的冬至节气既保留了古老的文化精髓,也与现代社会的生活方式相结合,成为了一个跨越历史与时空的文化符号。

起名大全

最近更新

- 今日是骨灰安葬吉日吗 2025年7月24日骨灰安葬是好日子吗

- 今日是签合同吉日吗 2025年7月24日签合同是适合的吉日吗

- 2025年7月属羊的买狗好日子 七月属羊的买狗好日子一览表

- 今日是领结婚证吉日吗 2025年7月24日领结婚证吉利吗

- 今日是经商吉日吗 2025年7月24日经商当天可不可以

- 今日是过满月吉日吗 2025年7月24日过满月好吗

- 2025年7月属鸡的最佳问名黄道吉日 七月属鸡的问名吉不吉利

- 今日是祭祀吉日吗 2025年7月24日祭祀好不好

- 今日是维修房门吉日吗 2025年7月24日维修房门好吗

- 今日是驾船行驶吉日吗 2025年7月24日这天能驾船行驶吗

- 2025年7月属牛的起鼓最佳日子 属牛的起鼓好日子一览表

- 今日是造佛像吉日吗 2025年7月24日造佛像好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气