大寒节气的养生智慧与冬季健康饮食

大寒节气是二十四节气中的最后一个,标志着寒冷的天气到达了一个极致。在中国传统文化中,寒冷的冬季不仅是自然界循环的一部分,也影响着人们的生活方式与健康。自古以来,冬季养生的智慧便是通过调整饮食与活动来顺应自然的变化。大寒节气尤为重要,它提醒人们要格外注意保暖、调养身体,并合理饮食以应对严寒。

大寒节气的农耕与天文起源

大寒节气的形成,既有天文上的意义,也与农业生产密切相关。从天文上看,太阳直射点已经来到了冬季最南端,白昼最短,夜晚最长。此时,气候极为寒冷,气温降至全年最低。对于农耕社会的人们来说,大寒标志着寒冷的最高潮,冬季的农作物已经进入休眠期,人们则需要在这一时期进行适当的休养生息,为来年的农业生产做准备。

在古代,寒冷的冬季是农民准备来年耕种和收获的关键时刻。这时,他们会选择储备粮食,进行农具的修缮,同时也注重为身体积蓄能量,以应对接下来的春耕。而大寒节气的健康饮食和养生之道,也是在这段时间里逐渐形成的,成为对抗寒冷和保持身体健康的重要手段。

传统习俗中的饮食与活动

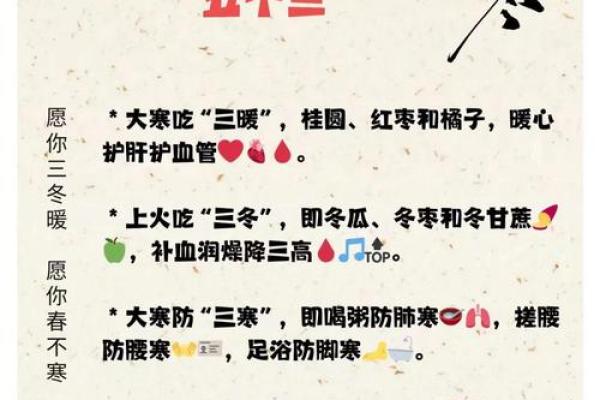

传统上,大寒节气与节令饮食和活动有着密切的联系。在饮食上,大寒节气强调食补,尤其是补充身体所需的能量和营养。例如,北方地区会食用羊肉、牛肉等高热量食物,这些食物能够温阳驱寒,增强身体的抗寒能力。此外,食用大枣、桂圆、枸杞等温补食品,也能够在寒冷的季节里滋养身体,增加免疫力。南方地区则有饮用热腾腾的汤品,像是鸡汤、排骨汤等,既能够温补身体,又能滋润干燥的空气。

在活动方面,传统习俗强调“冬藏”的概念,即通过减少过度的身体劳累,保持适度的运动来调节身体状态。大寒节气是养生的关键时刻,许多人会选择在家中进行温和的运动,如太极、瑜伽等,避免过度暴露在寒冷中。

宋代养生理念

宋代的《本草纲目》提出了许多关于冬季养生的观点,尤其是大寒节气中的食疗养生。在这一时期,食疗成为了重要的健康手段,许多宫廷和富贵人家讲究通过药膳来增强体质,防止感冒和寒冷带来的不适。例如,在大寒节气时,食用羊肉、鹿肉等被认为能够补充体力并调节气血。宋代的养生理念强调“温补为主”,尤其是在大寒时节,通过精心烹制的滋补汤品、药膳等来调理身体。

明清时期的冬季进补

明清时期,冬季的进补逐渐成为社会习惯,尤其是在大寒节气时,补充气血、增强免疫力成为人们的首要任务。《养生宝典》一书中提到,冬季“阳气藏于体内”,大寒节气时,适合通过进补药膳来助阳气恢复。人们常吃用枸杞、桂圆等药材制成的食物,这些食物被认为能增强人体的内在热量,防止寒气侵袭。为了保持健康,许多明清时期的家庭也有一种在大寒节气时,邀请亲朋共进补汤的传统活动,既增进了感情,也促进了身体健康。

饮食养生与运动结合

进入现代,尽管社会发生了翻天覆地的变化,但大寒节气的养生智慧依然在影响着我们。现代人生活节奏加快,工作压力大,面对严寒季节,保持身体健康的方式也逐渐向科学和实用方向发展。如今,冬季养生的理念更加注重饮食与运动的结合。大寒节气时,许多人会通过定期的运动保持体力,同时注重食物的选择,避免油腻和生冷食物,选择温补、易消化的食物,如粥、炖汤、红枣和桂圆等。

此外,现代人还通过养生茶、天然植物油等新兴方式来增强免疫力,保持体温,特别是在寒冷的室外活动后,更加重视饮食的调养。结合现代医学和传统养生智慧,冬季饮食和运动逐渐形成了健康的生活习惯。

大寒节气的到来不仅是自然节令的变化,更是一种生活智慧的体现。从古代到现代,这一节气所承载的健康理念依然传承至今。通过合理的饮食和适度的运动,我们可以在这个寒冷的季节里,增强体质,保持活力。

起名大全

最近更新

- 今日是谢师宴吉日吗 2025年7月20日谢师宴好吗

- 今日是询问姓名吉日吗 2025年7月20日询问姓名日子好吗

- 今日是祭祀吉日吗 2025年7月20日是适合祭祀的最佳的吉日吗

- 今日是缝制嫁衣吉日吗 2025年7月20日这天能缝制嫁衣吗

- 今日是立碑仪式吉日吗 2025年7月20日适合立碑仪式吗

- 今日是购置车辆吉日吗 2025年7月20日购置车辆是不是好日子

- 今日是驾船行驶吉日吗 2025年7月20日这天能驾船行驶吗

- 今日是竖墓碑吉日吗 2025年7月20日竖墓碑宜不宜

- 今日是祭拜神灵吉日吗 2025年7月20日祭拜神灵当天黄历吉利吗

- 今日是竖立房柱吉日吗 2025年7月20日是不是竖立房柱最合适的日子

- 今日是维修坟墓吉日吗 2025年7月20日维修坟墓适合吗

- 今日是驾船出海吉日吗 2025年7月20日是适合驾船出海的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气