端午节习俗:如何过一个传统而有意义的端午

端午节作为中国传统节日之一,具有丰富的文化内涵和历史背景。从农耕社会的风俗到天文现象的影响,再到流传至今的各种传统习俗,端午节始终与中华民族的历史息息相关。本文将从端午节的起源、传统习俗以及现代传承三个方面来探讨如何过一个传统而有意义的端午节。

端午节的起源:农耕与天文

端午节的起源有着深厚的历史文化积淀。首先,它与农耕社会的季节性变化密切相关。每年的农历五月初五正值夏季的开始,气温升高,百虫繁多,流行病易于传播。为此,古人通过祭祀和驱邪活动来保护自己的生命安全,端午节因此逐渐成为一个驱邪消灾、保安祈福的节日。

另一个重要的起源则与天文现象有关。五月五日,是阳气最旺盛的一天,古人将这一日视为一年中最具阳气的一天,民间认为这一天的阳气最强,能消除灾祸,保人安康。因此,端午节也被视为一年一度的“阳气升腾”之时,民间通过各种习俗来祈求平安和健康。

传统习俗:饮食与活动

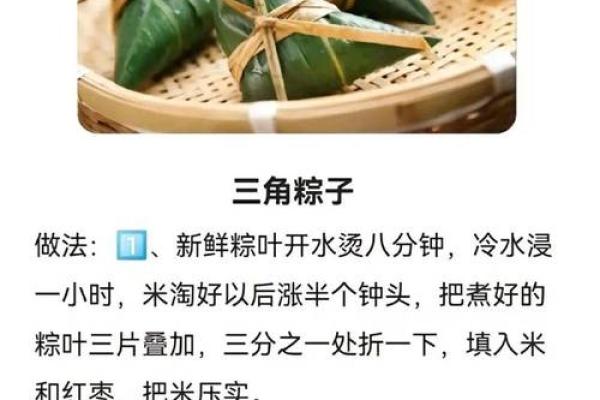

端午节的传统习俗丰富多彩,最具代表性的当属包粽子和赛龙舟。粽子作为端午节的传统食品,不仅有美味的口感,更承载着深厚的文化象征。粽子最早起源于纪念屈原的故事,古人将糯米包裹成三角形,投放到江中,既是对屈原的纪念,也是为了防止鱼吃掉他的尸体。如今,粽子成为了端午节的象征,包粽子成了一项重要的节日活动。家家户户都会围坐一堂,包裹粽子,分享美食,这不仅是亲情的象征,也是传承传统文化的重要方式。

赛龙舟是端午节另一项富有传统意义的活动。传说屈原投江自尽后,百姓纷纷划船去营救,但未能成功。为了纪念屈原,后人便举行赛龙舟活动,通过激烈的竞赛来表达对屈原的敬意和怀念。这项活动不仅是一项体育竞技,更融入了强烈的团队合作精神和民族精神,每年的赛龙舟活动都吸引了成千上万的人参与,成为端午节不可或缺的一部分。

屈原的忠诚与自尽

屈原是端午节最重要的历史人物之一。屈原是春秋时期楚国的伟大诗人和政治家,他一生忠诚于国家,却因政治斗争被流放至汨罗江边。当他得知自己的国家即将沦陷时,悲痛欲绝,选择投江自尽。百姓们听闻屈原投江的消息后,纷纷划船前往营救,但未能成功。为了表达对屈原的敬仰和哀悼,百姓们开始在江中投放粽子,后来逐渐演变成了每年端午节包粽子和赛龙舟的传统习俗。

齐国的祭祀活动

端午节的另一段历史案例源于春秋时期齐国。齐国的国君为纪念一位忠臣而设立了祭祀活动。每年五月初五,齐国会举行盛大的祭祀仪式,祭祀活动不仅有祭奠先人的仪式,还有舞龙舞狮、赛船等庆祝活动。这些活动逐渐演变成了如今的端午节庆祝形式,成为了中华文化中具有广泛影响力的节日之一。

传统与创新的融合

现代社会中,端午节的传统习俗依然保持着重要地位,但随着时代的发展,端午节的庆祝方式也有所变化。如今,不仅在传统的家庭聚会中包粽子、赛龙舟,越来越多的地方开始举办端午节文化节和民间艺术表演,将传统文化与现代元素结合在一起。这不仅让传统习俗得到延续,也让更多年轻人了解并参与到这一传统节日的庆祝中。

例如,现代城市中,许多地方会举办龙舟竞赛和粽子大赛,并邀请知名厨师展示传统的粽子制作技艺。此外,现代的端午节庆祝活动更加注重环保和绿色生活,越来越多的人选择手工制作粽子,减少食品包装的浪费。这些创新活动使端午节成为了一项全社会共同参与的文化盛宴。

通过这些传统与现代相结合的方式,端午节的习俗得到了更好的传承与发展,使这一历史悠久的节日更加充满活力。

起名大全

最近更新

- 2025年7月属猪的乘船最好的日子老黄历 适合属猪的乘船黄道吉查询

- 2025属虎的趋乾吉日 7月份属虎的趋乾最吉利日子

- 2025年7月属兔的老黄历的归岫黄道吉日有几天 7月属兔的最适合归岫日子

- 7月属牛的办丧事吉日有哪几天 7月属牛的办丧事吉日一览表

- 今日是谢师宴吉日吗 2025年7月21日谢师宴好吗

- 今日是项目开工吉日吗 2025年7月21日适合项目开工吗

- 今日是签合同书吉日吗 2025年7月21日这天签合同书有没有讲究

- 今日是花卉草木种植吉日吗 2025年7月21日花卉草木种植是不是黄道吉日

- 今日是焚香祷告吉日吗 2025年7月21日焚香祷告是不是好日子

- 今日是祈求财富吉日吗 2025年7月21日祈求财富这天能吗

- 今日是诉讼吉日吗 2025年7月21日诉讼吉利吗

- 今日是脱孝仪式吉日吗 2025年7月21日是适合脱孝仪式最佳的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气