万圣节与中国文化的关系探析

万圣节是一个源自西方的传统节日,近年来在中国逐渐成为一种流行的文化现象,尤其是在年轻人中,扮装、糖果和派对等活动已成为都市街头的常见景象。然而,这一节日的流行并非单纯的外来文化,而是与中国传统文化产生了某些有趣的交集。从起源到习俗,再到现代的传承,万圣节与中国文化的关系值得我们深入探讨。

万圣节的起源与中国的农耕文化

万圣节的起源可以追溯到古代凯尔特人的萨温节(Samhain),这个节日标志着夏季的结束和冬季的到来,具有农耕社会的特色。在萨温节,人们通过点燃篝火、穿戴鬼怪服装等方式,驱赶邪灵,保卫庄稼的丰收。与中国的农耕文化相似,中国古代的“冬至”节气同样有着浓厚的农耕气息。在冬至这一时节,农民会通过祭祖、食物和火焰等仪式祈求来年丰收。这种祭祀的形式在万圣节的起源中可找到共鸣。

在中国古代,《礼记》中提到的“祭天祀祖”便是与农业生产和天文现象密切相关的节日之一。祭祀活动不仅是一种文化表达,也是对天命和自然规律的敬畏。在某种程度上,万圣节与中国传统节气和农耕文化中有关祭祀与驱邪的习俗不谋而合。无论是通过点燃篝火,还是通过其他仪式来驱赶寒冷和邪灵,背后都反映出人类对于季节变化、农作物丰收与精神世界的关注。

万圣节的传统习俗与中国的节庆活动

万圣节的传统习俗中最具代表性的便是“Trick or Treat”——孩子们穿上各种怪异服装,挨家挨户索要糖果,这种充满童趣的活动与中国的传统节日——如中秋节中的团圆和春节中的拜年活动有相似之处。春节期间,孩子们穿着新衣,拜访长辈,并领取压岁钱;中秋节则是家人团聚、共享月饼的时刻。这些节庆活动同样体现了与家庭、亲友之间的互动,传递着亲情和社会联系。

更值得注意的是,在传统中国节庆中,如“端午节”与“清明节”,常常伴随着各类食品和习俗的传承。例如,在端午节吃粽子、挂艾草、赛龙舟等习俗,不仅是对古代历史的纪念,也蕴含着驱邪避灾的寓意。同样,万圣节上以“糖果”为礼物,这也与中国传统的饮食文化息息相关,尤其是在节日中,食物往往充当着一种文化符号,承载着好运、祝福和人际交往。

现代传承中的万圣节与中国的结合

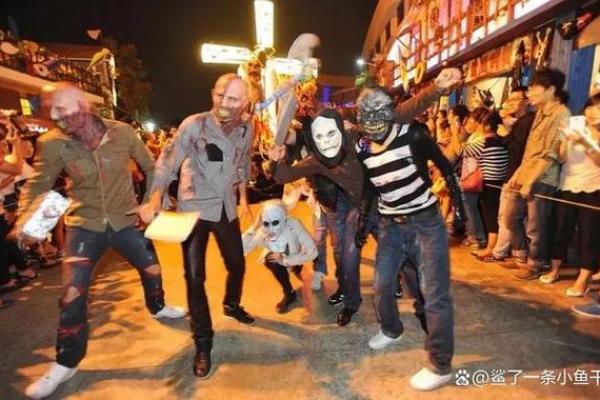

随着全球化进程的推进,万圣节逐渐渗透到中国的现代生活中。在大城市中,尤其是在年轻人群体中,万圣节已不再仅仅是西方文化的代表,而是逐渐与本土文化结合,形成一种具有中国特色的节庆模式。许多购物中心、餐厅、酒吧等地都会举行万圣节派对,人们装扮成各种奇异角色,享受社交与娱乐的乐趣。同时,万圣节的“鬼怪”文化与中国的“鬼节”有相似之处。

中国的“鬼节”(农历七月十五)也有驱鬼避邪的传统,许多人会在这一天祭祀祖先,烧纸钱,祈求平安。这种对于“鬼魂”的敬畏和祭祀,与万圣节中的驱邪习俗有异曲同工之妙。尤其是在近年来,年轻人越来越喜欢以万圣节为契机,通过装扮、聚会等方式表达自我,增加节日气氛,甚至结合中国传统节日习俗进行创新,比如将中国的美食与万圣节的特色食品结合起来,形成具有文化融合性的庆祝方式。

这一现代传承不仅是对外来节日的接纳,也是中国文化包容性的体现。无论是万圣节的装扮活动,还是与中国传统节日的融合,都展现了中国社会在全球化背景下对多元文化的接纳和融合能力。

万圣节与中国文化的关系,是一个多层次、多维度的文化碰撞与融合。从历史的根源到现代的表现,它不断地影响着中国的节庆文化,也促进了对传统习俗的新理解与创新。这种文化的互动和变迁,既是全球化的结果,也是文化自信的体现。

起名大全

最近更新

- 2025年7月属猪的艾灸最佳好日子查询 属猪的艾灸最吉利的时间

- 2025年7月属马的疏通管道最好的日子老黄历 本月属马的疏通管道好日子

- 2025年7月属蛇的作梁最旺日子是哪天 本月属蛇的作梁黄道吉日

- 2025年7月属鸡的归宁的吉日查询 7月属鸡的归宁吉日一览

- 2025年7月属羊的请佛最吉利是哪天 吉利旺财属羊的请佛佳日

- 2025年7月属猪的裁衣最佳好日子查询 属猪的裁衣好日子一览表

- 2025年7月属鸡的房子过继黄道吉日 2025年7月属鸡的哪天适合房子过继

- 2025年7月属牛的赶海黄道吉日 2025年7月属牛的哪天适合赶海

- 属猴的装修黄道吉日 2025年7月份属猴的装修好日子一览

- 2025年7月属鼠的最适合移徙 属鼠的移徙好日子一览表

- 2025年公历7月属虎的拜灶王爷黄道吉日一览表 7月属虎的拜灶王爷适不适合

- 7月属猪的治病2025黄道吉日 属猪的治病吉不吉利

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气