秋分时节,天文变化与秋季农耕要点

秋季,阳光逐渐柔和,白昼与黑夜时间相等,气温适宜,给农田带来了一片丰收的景象。秋分作为一个标志性时节,历来与天文和农耕有着紧密的联系。从古代至今,秋分的变化不仅影响了农业生产,也形成了丰富的传统习俗和文化活动。

天文变化的深刻意义

秋分是二十四节气之一,通常发生在每年9月23日左右。这一天,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长。天文学上,秋分是太阳黄经达到180°的时刻,标志着秋季的开始。此时,地球的倾斜角度与太阳的照射角度形成平衡,全球大部分地区的白昼和黑夜时间相等。随着秋分的到来,太阳逐渐偏向南方,白昼时长开始缩短,夜晚逐渐加长,气温也会逐渐下降。

古人通过观察太阳的变化和农作物的生长,逐渐认识到秋分是一个关键的季节节点。在此时,农作物的成熟和收获进入高峰期,同时也是准备来年播种的关键时刻。天文变化不仅影响气候,也直接影响农田管理和生产策略。

农耕与秋分的关系

在中国古代农耕文化中,秋分的时节是收获的重要时期。秋分前后的气候稳定,有利于稻谷、小麦、玉米等作物的成熟。此时,农民忙于田间的收割工作,将成熟的作物收集起来,准备过冬。这一时期的农业活动不仅关系到当前一季的粮食产量,也影响着来年的农耕规划。

从《周礼》到《齐民要术》,古人对秋分的农耕活动都有详细记录。尤其是在《齐民要术》中,明确指出秋分是“稼穑之期”,也是准备冬季农作物防寒的关键时间。此外,秋分前后也是适合种植冬季作物的最佳时期,如小麦和大麦等。这一时节的农耕活动大大影响了冬季粮食的供应和春季耕种的质量。

秋分与传统习俗

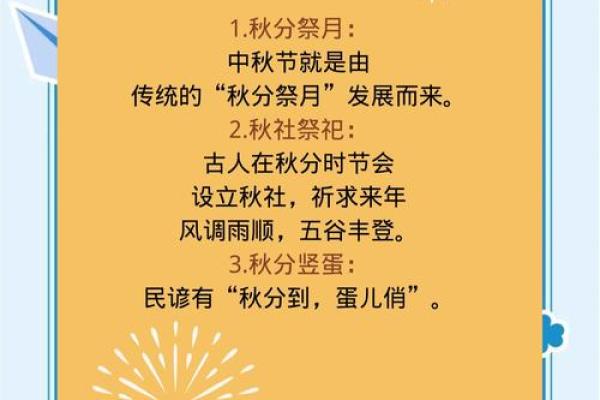

在古代,秋分不仅仅是农耕的重要时点,也是民间风俗的重要节令之一。秋分时节,许多地方的传统活动都与祭祀、饮食、运动相关。以饮食为例,秋分之时,正是秋季丰收的季节,许多地方有“吃秋”的习惯。农民会利用这一时节的丰收食材,准备丰盛的宴席,祈求来年有更好的收成。尤其是在北方地区,秋分时节的“秋分宴”更是颇具盛况。

此外,秋分的祭祀活动也体现了人们对天地自然的敬畏。秋分祭月、祭祖,既是对大自然变化的认同,也包含了人们的感恩与期许。例如,古人会在秋分时节举行祭月活动,感谢月亮带来的丰收,并祈求来年丰收和国泰民安。

历史案例:秋分的农耕智慧

历史上有两个重要案例,体现了古人如何在秋分时节合理利用天文变化来指导农业生产。

首先,《周礼》中提到秋分时节“早收晚种”,这一农耕策略反映了古人通过天文变化来调节耕作周期的智慧。秋分是黄道季节的一个重要分界点,农民通过观察天象变化,调整收割和播种的时机,确保粮食的稳定供应。

其次,唐代的《齐民要术》更详细地讲述了秋分的农耕活动,特别是在秋分之后如何准备来年春天的农田。在这本书中,秋分被视为农作物生长和收成的“黄金时段”,农民不仅要收获成熟的作物,还要为冬季作物的栽种做好准备。唐代的这一农业书籍,至今仍是研究古代农业的宝贵资料。

现代传承与秋分的文化延续

在现代社会,秋分的天文变化与农业生产的直接联系虽然有所减弱,但秋分仍然是一个富有文化象征意义的节令。许多地方依旧保留着秋分的传统习俗,尤其是在一些农耕文化浓厚的地区,秋分节日成为了人们感恩与庆祝的时刻。

例如,现代城市中的秋分节日,许多人通过组织亲友聚会,分享秋季美食,或是举办小型的秋分祭祀活动,来延续这一传统习惯。同时,随着人们对传统文化的重视,秋分节庆也成为了现代社会对农业和自然变迁的尊重与认同。这些现代传承,不仅仅是对农耕文化的回顾,更是一种对天地自然变化的敬畏与感悟。

秋分作为连接天文与农耕的节令,历经千年,既见证了农业生产的智慧,也承载了丰富的民间习俗。

起名大全

最近更新

- 今日是谢师宴吉日吗 2025年7月20日谢师宴好吗

- 今日是询问姓名吉日吗 2025年7月20日询问姓名日子好吗

- 今日是祭祀吉日吗 2025年7月20日是适合祭祀的最佳的吉日吗

- 今日是缝制嫁衣吉日吗 2025年7月20日这天能缝制嫁衣吗

- 今日是立碑仪式吉日吗 2025年7月20日适合立碑仪式吗

- 今日是购置车辆吉日吗 2025年7月20日购置车辆是不是好日子

- 今日是驾船行驶吉日吗 2025年7月20日这天能驾船行驶吗

- 今日是竖墓碑吉日吗 2025年7月20日竖墓碑宜不宜

- 今日是祭拜神灵吉日吗 2025年7月20日祭拜神灵当天黄历吉利吗

- 今日是竖立房柱吉日吗 2025年7月20日是不是竖立房柱最合适的日子

- 今日是维修坟墓吉日吗 2025年7月20日维修坟墓适合吗

- 今日是驾船出海吉日吗 2025年7月20日是适合驾船出海的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气