冬至:天文现象与冬季养生的传统智慧

冬至是中国二十四节气中的一个重要时刻,标志着一年中白昼最短、夜晚最长的日子。作为天文现象,冬至具有显著的自然意义,而在传统文化中,它也与养生密切相关。冬至不仅是季节交替的标志,也成为了古人适应自然变化、调养身心的智慧象征。

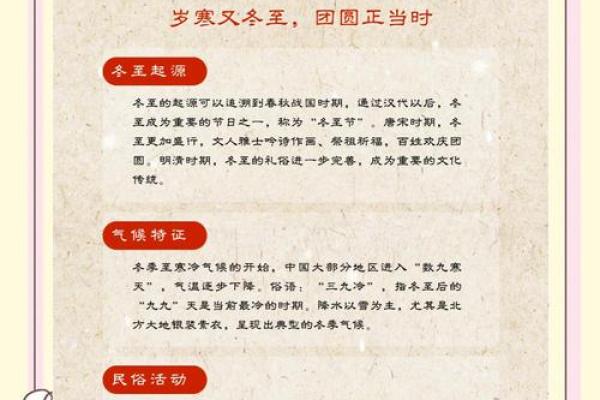

冬至的天文起源

冬至的天文现象源自地球轨道的运行与太阳角度的变化。每年12月21日或22日,太阳直射南回归线,这时地球北半球的白昼最短,夜晚最长。古代农耕社会对自然现象的观察非常细致,冬至作为冬季的转折点,意味着阴气达到极点,阳气即将开始回升。此时人们会开始感知自然界变化的规律,并以此调整生活方式,适应即将到来的寒冷和昼短夜长的状态。

传统习俗与饮食

在中国传统文化中,冬至被视为“补冬”的最佳时机。古人认为,冬季是养阴藏阳的季节,冬至过后阳气将逐渐回升,人的体质需要做好储备,以应对接下来的寒冷。根据《黄帝内经》中的理论,冬至正是“藏精养神”的时候,饮食上应以温补为主。

传统上,冬至这一天有食用饺子的习惯。北方人习惯在冬至吃饺子,象征驱寒保暖,传说中,吃饺子还能防止耳朵冻伤,这与冬季寒冷的天气有关。此外,南方一些地区则有吃汤圆的习惯,象征团圆和温暖。此时的食材讲究温补,如羊肉、牛肉、鸡汤等,能够增强人体抵御寒冷的能力。

古代农耕社会的冬至养生

在古代农耕社会,冬至不仅仅是天文现象的标志,它还是农民一年的生活节奏的重要节点。以《周礼》中的记载为例,古代的农业社会通过冬至的节气来确定是否开始冬季的休整和调整作息。冬至是进入严寒的象征,因此人们在这一天开始停止繁忙的农活,进入冬季的休养阶段。与此同时,养生之道也成为农民家庭的重要内容,强调保温、防寒和增强体质。

当时的传统养生方法,如睡前热水泡脚、使用暖炉等,虽然简单,但却符合人体自然规律,有助于提高抵抗力和免疫力。冬至这一日,养生不仅仅是静养,还包括根据自然节气调整膳食,充分吸收冬季阳气以增强健康。

唐代冬至的仪式与养生

唐代对冬至的重视也可见一斑,冬至时的宫廷会举行盛大的仪式,祈求来年风调雨顺,国家安宁。文献中记录了唐代皇帝在冬至当天会举行祭天祭祖仪式,表示对天地自然规律的尊重和顺应。这一祭祀活动背后,体现了人类对宇宙天命的敬畏和对生命的感恩。

冬至不仅仅是天文现象的标志,更是民众对自然规律尊重与顺应的体现。在这一时刻,冬季养生的理念逐渐进入人们的日常生活。从古代的养生保健到饮食文化的传承,冬至无疑是养生传统智慧的重要一环。

冬至与养生的结合

进入现代,冬至仍然是人们关注的节气之一,尤其是在养生领域。现代的生活节奏快,许多人忙碌于工作和学习,忽视了冬季养生的传统。如今,随着生活水平的提高,人们对健康越来越重视,冬至这一节气依然是养生的关键时刻。许多人会根据现代医学的指导,结合冬季气候特点,选择合适的饮食和运动方式。比如,冬至时的饮食以温补为主,减少生冷食物的摄入,提倡适量的高蛋白、易消化的食物。

同时,现代人也逐渐认识到冬至的天文意义,了解太阳角度的变化对人体的影响,借此调整生活习惯。现代医学也提倡通过适当的运动,如太极、瑜伽等,帮助身体保持活力,增强免疫力,从而应对寒冷天气。

冬至这一节气,承载了丰富的天文和养生智慧,从古至今,它始终是人们生活中的重要节令。通过对这一时刻的深入理解与实践,不仅能够让我们更好地适应自然变化,还能通过传统的养生方法来保持身体健康。

起名大全

最近更新

- 九月分居最吉利的日子 2025年9月整月最合适分居好日子一览

- 9月份装修厨房黄道吉日 本月适合装修厨房吗

- 2025年9月制作狗窝好日子查询2025吉日 本月制作狗窝吉不吉利

- 2025年9月喝喜酒最好的日子老黄历 本月喝喜酒好日子

- 2025年9月份平治道涂适合的日子 平治道涂吉不吉利

- 2025年9月最适合入土日子 本月入土适不适合

- 2025年9月份造畜稠是不是黄道吉日 造畜稠适不适合

- 2025年最佳的九月扫舍吉日 适合扫舍黄道吉查询

- 2025年9月安香哪天 哪几天适合安香

- 2025年9月粉刷墙壁黄道吉日 2025年9月哪天适合粉刷墙壁

- 2025年9月做寿适合的好日子具体哪天 适合做寿吗

- 2025年9月结网好不好 结网黄道吉日一览表

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气