农历五月五日端午节的传统与现代意义

端午节作为中国的传统节日之一,有着悠久的历史与深厚的文化底蕴。每年农历五月五日,家家户户都会通过包粽子、赛龙舟等活动,传承这一节日的独特意义。这一天不仅有着农耕文化的象征,也与天文和历史密切相关,形成了多种传统习俗,既体现了古代社会的智慧,也融入了现代生活的变化。

端午节的起源

端午节的起源有多种说法,但最广为流传的是与古代的农耕文化和天文现象有关。首先,从农耕角度来看,五月是农作物生长的关键时期。古代农民为了祈求丰收,设立了端午节作为祭祀天地、感谢自然的节日。五月五日被认为是阳气最盛的日子,古人相信这一时期的自然力量最强,举行祭祀活动可以确保五谷丰登,平安无事。

天文学的角度也为端午节的设立提供了解释。在古代中国,天文观察与节令紧密相连。五月五日的端午节恰逢夏至前后的特殊天象,古人根据天象变化制定节令。祭祀活动与天象密切相关,人们通过观察星辰的运动变化,感知自然界的规律,端午节正是结合了农事与天文的双重意义。

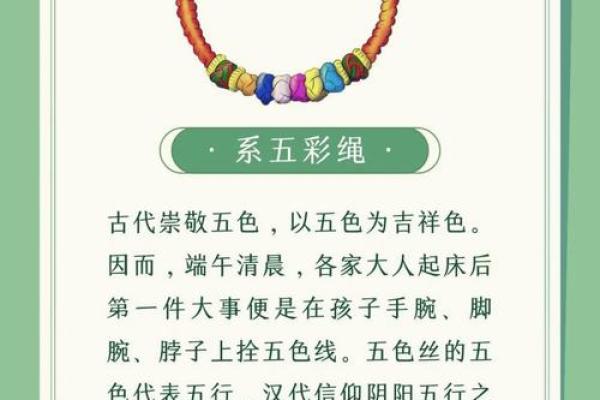

端午节的传统习俗

端午节的传统习俗丰富多样,最具代表性的莫过于包粽子和赛龙舟。

粽子作为端午节的标志性食物,历史悠久。最早的粽子可能只是由简单的糯米和竹叶包裹而成,象征着古人对大自然的敬畏与感恩。随着时间的推移,粽子的种类和口味不断丰富,成为了家人团聚时不可缺少的美食。民间流传着一个说法,端午节包粽子源于对屈原的纪念。在屈原投江自尽后,百姓纷纷将粽子投入江中,以此防止水中的鱼虾伤害屈原的遗体。这一传统习俗至今仍然延续着,成为节日的一个重要组成部分。

龙舟赛是另一项端午节的传统活动。龙舟作为端午节的标志之一,不仅是一项竞技运动,更是人们团结协作、增强凝聚力的象征。最早的龙舟赛与古代的祭祀活动有关,赛龙舟的形式既能表达对先祖的敬仰,又能促进村落之间的联系。随着时代的发展,赛龙舟逐渐演变成一项竞技赛事,吸引了世界各地的观众。

历史案例分析

屈原的故事无疑是端午节传统习俗中最具影响力的历史事件之一。屈原是楚国的爱国诗人,他在国家危难之际,选择了投江自尽。民众悲痛欲绝,纷纷划船去江中寻找屈原的遗体。为了避免水中的鱼虾侵害屈原的尸体,百姓开始将粽子投入江中,形成了端午节的传统。这一事件不仅塑造了端午节的饮食习惯,也让屈原成为了中国文化中忠诚与爱国精神的象征。

另一个重要的历史案例是与古代宫廷的祭祀活动有关。在古代帝王祭天时,常常选择在五月五日举行。这不仅是为了祈求国家的安宁与丰收,也是对天帝的敬畏。端午节的习俗逐渐融入了宫廷文化,形成了正式的节日庆典。

现代的端午节传承

进入现代,端午节依然保持着其传统的文化内涵,并且在全球范围内逐渐受到关注。尤其是在海内外华人社群中,端午节不仅仅是一个传统节日,它也成为了连接情感与文化认同的纽带。在现代社会,端午节的庆祝方式多种多样,除了传统的包粽子和赛龙舟,还融入了更多的创新元素,如文化交流、旅游活动等。

现代的端午节传承不仅注重习俗的保持,还强调文化的传播与创新。许多年轻人通过社交媒体分享端午节的庆祝方式,让这一传统节日焕发新的活力。此外,越来越多的地区开始将端午节作为旅游节庆的一部分,吸引了大量游客参与到这一传统活动中。

端午节在现代社会的传承,既保留了传统文化的精髓,也呈现出时代的进步与发展。通过节日的庆祝,人们不仅感受到了历史的厚重,也体验到了当代社会对文化的尊重与继承。

起名大全

最近更新

- 九月分居最吉利的日子 2025年9月整月最合适分居好日子一览

- 9月份装修厨房黄道吉日 本月适合装修厨房吗

- 2025年9月制作狗窝好日子查询2025吉日 本月制作狗窝吉不吉利

- 2025年9月喝喜酒最好的日子老黄历 本月喝喜酒好日子

- 2025年9月份平治道涂适合的日子 平治道涂吉不吉利

- 2025年9月最适合入土日子 本月入土适不适合

- 2025年9月份造畜稠是不是黄道吉日 造畜稠适不适合

- 2025年最佳的九月扫舍吉日 适合扫舍黄道吉查询

- 2025年9月安香哪天 哪几天适合安香

- 2025年9月粉刷墙壁黄道吉日 2025年9月哪天适合粉刷墙壁

- 2025年9月做寿适合的好日子具体哪天 适合做寿吗

- 2025年9月结网好不好 结网黄道吉日一览表

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气