兔年春节与农耕文化的深厚渊源

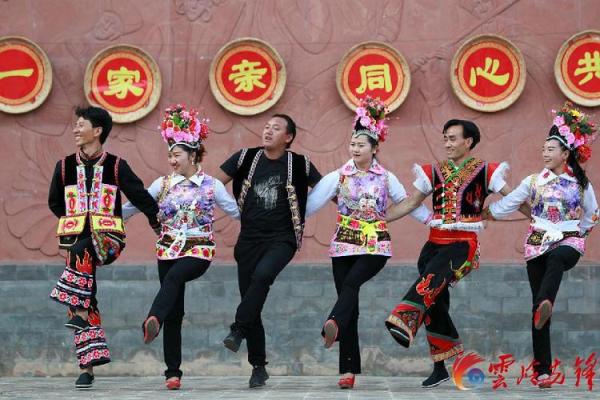

春节是中华文化中最为重要的传统节日之一,其背后承载着深厚的农耕文化与天文知识。春节的庆祝活动与农耕社会的生产周期、天文历法的变化紧密相关,尤其是在兔年这一特定年份,它更是与农耕文化的深厚渊源紧密相连。兔子在中国传统文化中象征着繁荣和生命的延续,而春节的庆祝活动则体现了与自然、土地和宇宙规律的和谐相处。

农耕文化的起源

春节的起源与古代农耕社会的生产生活紧密相连。在中国传统农耕社会中,农民依赖自然环境和季节变化来安排农业生产。春节作为农历新年的开始,标志着冬去春来、万物复苏,象征着新一轮农业生产的开启。因此,春节的习俗也与农耕文化息息相关。

其中,兔年作为农历十二生肖之一,它的象征意义也与农耕文化有着独特的联系。兔子是农田中常见的动物,代表着生命的延续和生长,寓意着来年的丰收和好运。农耕文化中的“耕读传家”理念强调人与自然的和谐共生,这一理念在春节期间通过祭祖、祭天、祈求丰收等活动得以传承和体现。

传统习俗与天文历法

春节的传统习俗深刻植根于中国的农耕文化和天文历法中。中国古代历法依据天文观测,特别是与太阳和月亮的运行规律密切相关。农历新年通常落在冬季和春季的交替时刻,这一时刻恰好是自然界的重要节令变迁,代表着一年中最寒冷的季节即将过去,春天的气息悄然来临。

在古代,春节前后农民会进行一系列的活动以祈求来年的丰收。例如,贴春联、放鞭炮、拜年等活动,既是人们对神灵的敬畏与祈求,也与农耕文化中的“祭天祈丰收”紧密相关。特别是在兔年这一年,祭祀活动更为盛大,象征着人们对生命力与繁荣的渴望。

历史上,农耕文化与天文知识的结合,孕育了春节这一节日。在《左传》中记载,古代的春节祭祀活动与农田的耕作周期密切相关。每逢农历新年,祭天和祭祖的仪式会隆重举行,以表达对祖先和自然的敬畏。这个时候,人们常常会在家中张贴与兔子相关的图案,寓意着来年好运与丰收。

唐代的春节与农耕文化

唐代时期,春节作为农耕文化的延续,不仅仅是一个节日庆典,它还带有很强的农业意义。在唐朝,农历新年时,皇帝会举行祭天仪式,旨在祈求来年的丰收。这个时期的春节,已经从最初的农业祭祀逐渐演变成了一个社会性和文化性的节日。

唐代的《大元大一统志》中,提到春节期间,百姓通过放鞭炮、舞龙舞狮、贴春联等方式来迎接新的一年。这些活动虽然有娱乐性质,但本质上依然是对自然的敬畏与祈祷。在这个时期,兔年尤为受到重视,兔子不仅是吉祥的象征,还代表着希望与生机。因此,唐代的春节庆典中,兔年的象征性角色愈加突出,显示了兔年与农业周期的密切关系。

明清时期的春节与农耕文化

进入明清时期,春节的庆祝活动变得更加丰富多彩。农耕社会的春节不仅是一个节庆,它还具有浓厚的社会意义。特别是在明清时期,春节习俗更加完备,民众对农田丰收的期待和对天命的敬仰,赋予了春节独特的文化内涵。

清代的《宫中大事记》中提到,每年春节时,清朝皇帝会在天坛举行盛大的祭天仪式,祈求风调雨顺,五谷丰登。这个时期,兔年不仅是一个生肖的轮回,它也象征着春天的到来和农耕的开始。兔年春节时,人们会特别注重与自然的对话,通过一系列民俗活动来传递与天地相通的信仰。

春节的农耕文化精神

尽管现代社会的生产方式已经发生了巨大变化,但春节的农耕文化精神依然得到了传承。在今天,兔年春节的传统习俗依旧保持着与农耕文化的深厚渊源。尤其在乡村,春节期间的祭祖祭天活动依然盛行,许多家庭会依照传统祭拜祖先,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

此外,现代人通过科技与文化创新,将农耕文化精神融入到春节的庆祝方式中。例如,许多城市社区会举行春耕节庆活动,结合传统与现代的元素,让年轻一代更好地理解春节与农耕文化之间的关系。

兔年春节,不仅是对过去岁月的告别,更是对未来美好生活的期许。它让我们在欢庆与团圆中,感受到与自然、与土地之间的深厚联系。

起名大全

最近更新

- 九月分居最吉利的日子 2025年9月整月最合适分居好日子一览

- 9月份装修厨房黄道吉日 本月适合装修厨房吗

- 2025年9月制作狗窝好日子查询2025吉日 本月制作狗窝吉不吉利

- 2025年9月喝喜酒最好的日子老黄历 本月喝喜酒好日子

- 2025年9月份平治道涂适合的日子 平治道涂吉不吉利

- 2025年9月最适合入土日子 本月入土适不适合

- 2025年9月份造畜稠是不是黄道吉日 造畜稠适不适合

- 2025年最佳的九月扫舍吉日 适合扫舍黄道吉查询

- 2025年9月安香哪天 哪几天适合安香

- 2025年9月粉刷墙壁黄道吉日 2025年9月哪天适合粉刷墙壁

- 2025年9月做寿适合的好日子具体哪天 适合做寿吗

- 2025年9月结网好不好 结网黄道吉日一览表

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气