诗意之秋,古诗中的重阳节习俗

重阳节是中国传统节日之一,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。每年的农历九月初九,重阳节便如期而至,带着浓厚的秋意与传统习俗。这个节日既有着深刻的历史渊源,也传承着独特的节令活动,体现了人们对自然的敬畏以及对生活的热爱。

重阳节的起源

重阳节的起源与中国的农耕文化密切相关。古代农民根据天文现象和季节变化来安排农业生产,而秋季则是农事结束、收获的季节。九月初九恰逢秋季的高点,天气干燥,农作物的收获通常接近尾声。因此,这一天不仅是农民庆祝丰收的时刻,也象征着对自然与天命的感恩。

在历史记载中,重阳节与“登高”这一活动尤为密切。古代天文知识认为,九月初九这一天是阳气最盛的时候,而阳气过盛容易引发灾难,因此古人会通过登高远望来驱除不祥,祈求平安。这个习惯逐渐演变为重阳节的一项重要活动,也使得节日充满了祈愿与祝福的意味。

古代重阳节的传统习俗

随着时间的推移,重阳节不仅仅是一个庆祝丰收的节日,更融入了许多文化习俗,特别是在饮食和活动方面。

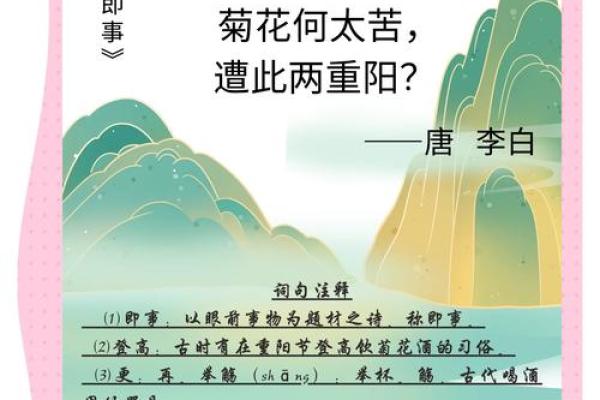

在饮食上,最具代表性的当属“菊花酒”。重阳节正值菊花盛开之时,菊花被认为是一种具有清凉、解毒作用的植物。古代诗人屈原在《楚辞》中提到,菊花可以延年益寿,因此人们会在这一天饮用菊花酒,祈愿健康长寿。此外,重阳节期间,家庭中常常会制作各式糕点,如重阳糕等,这些食品形状多样,寓意着团圆与好运。

在活动方面,登高是重阳节的核心习俗。古代人们相信登高能够避祸消灾,尤其是在这个象征阳气旺盛的日子里,登高不仅仅是对自然的敬仰,也是对命运的挑战。许多文人雅士在重阳节期间,会组织诗会、饮酒作乐,借此抒发情感,表达对美好生活的向往。

历史案例:东晋重阳节与王羲之的诗情画意

东晋时期,重阳节的习俗得到了进一步的发展与丰富。王羲之,作为东晋时期的书法家和文化名人,也在这一节日中留下了许多生动的记载。史料中提到,王羲之在重阳节时,常与朋友一同登高赏菊,借此表达对自然的崇敬以及对健康长寿的祈愿。他的诗作《重阳诗》便描写了重阳节时的登高活动与菊花美景,展示了那个时代文人对重阳节文化内涵的独特理解。

王羲之的重阳节活动,不仅仅是一次简单的聚会,更是一种文化交流的方式。通过与朋友共赏菊花、登高远望,文人们在节日中传递着他们对生活的美好追求与精神层面的交流。

历史案例:唐代重阳节与杜甫的文化传承

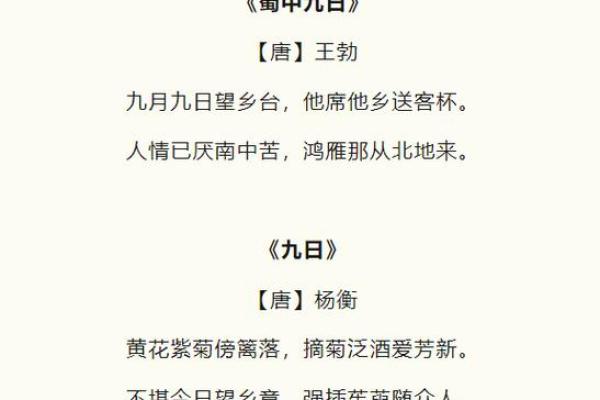

唐代是中国历史上文化最为辉煌的时期之一,重阳节在这个时期也得到了极大的发扬光大。杜甫,作为唐代的伟大诗人之一,他在《九月九日忆山东兄弟》一诗中表达了对家乡兄弟的深深思念,同时也提到了重阳节这一传统节日。杜甫的诗中,虽然没有直接描述重阳节的习俗,但其对节日的情感却通过诗句得以流露。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这句诗表达了秋天的景象,也暗示了重阳节时节的深秋气息。杜甫在重阳节时的思乡情感,折射出这一节日不仅仅是一个欢庆的时刻,更是对亲人和家乡的怀念和寄托。

重阳节的当代意义

随着时代的发展,重阳节的传统习俗在现代社会依然得到了传承与弘扬。如今,重阳节不仅是老年人的节日,也是全社会对老年人敬老爱老的象征。现代人们在这一天,常常会通过组织登高、旅游、祭祖等活动,来表达对长辈的尊敬以及对家庭和睦的祈愿。

此外,重阳节的文化内涵在现代社会中也逐渐延伸,成为了全民健康意识的重要体现。许多城市在重阳节时,会举办与老年健康相关的公益活动,倡导老年人关注健康、享受生活。这些活动不仅延续了古老的节日传统,也赋予了重阳节更多的现代意义。

在这个充满诗意的秋季,重阳节的习俗依旧在每个细节中散发着温暖与力量。

起名大全

最近更新

- 今日是采购货物吉日吗 2025年7月28日采购货物是不是好日子

- 今日是穿丧服吉日吗 2025年7月28日是适合穿丧服的吉日吗

- 今日是补墙吉日吗 2025年7月28日补墙好不好

- 今日是猫咪购买吉日吗 2025年7月28日这天能猫咪购买吗

- 2025年8月最适合举办成人仪式,举办成人仪式好日子一览表

- 今日是装修动工吉日吗 2025年7月28日是适合装修动工最佳的吉日吗

- 今日是砍伐树木吉日吗 2025年7月28日当天砍伐树木黄历吉利吗

- 今日是饲养狗狗吉日吗 2025年7月28日饲养狗狗合适吗

- 今日是管道疏通吉日吗 2025年7月28日管道疏通日子好吗

- 今日是迁神位吉日吗 2025年7月28日迁神位好不好

- 今日是赴任当官吉日吗 2025年7月28日赴任当官是适合的吉日吗

- 今日是造佛像吉日吗 2025年7月28日造佛像好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气