冬至节气的食俗与文化底蕴

冬至节气作为中国传统二十四节气之一,是一年中白天最短、黑夜最长的一天。对于中国人来说,这一天不仅有着重要的天文意义,还蕴含着丰富的文化传统。尤其是在饮食习俗上,冬至的食俗更是承载了许多关于季节变化、农耕文明以及家庭团聚的文化内涵。

起源:农耕与天文的交汇

冬至节气的起源与中国古代的农耕文化密切相关。在古代,冬至被视为“阴极之日”,意味着阳气开始回升,象征着自然界的复苏。这一节气的确立,既是对天文现象的反映,也是古代农民对自然规律的认识。在农业社会,天文现象直接影响着农时的安排,冬至作为“阳生之日”,象征着寒冷的冬天即将过去,春天的气息即将来临,具有重要的象征意义。

从古代文献中可以追溯到《周礼》和《史记》中对冬至的记载,特别是在《汉书·天文志》中,明确提出冬至是阳气开始上升的时刻,标志着天地间阴阳气候的转折。对于农民而言,冬至之后,意味着进入了新一轮的季节变化,冬季寒冷的气候开始减弱,新的农耕季节将逐渐展开。

传统习俗:冬至的饮食与活动

在中国各地,冬至不仅是一个天文节气,也充满了各式各样的民俗活动,尤其是在饮食方面。传统上,冬至是一个家庭团聚的日子,亲朋好友常常聚在一起,享受节日的美好时光。而在食俗上,冬至的饮食文化更是体现了人们对季节变化的深刻理解。

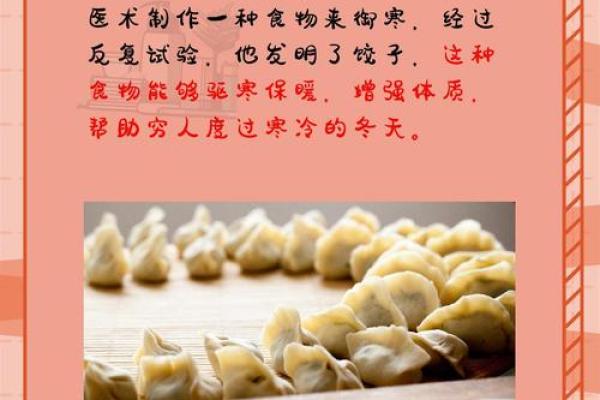

在北方,冬至吃饺子是流行的习惯。关于冬至吃饺子的说法有多种,一种说法是源于东汉时期张仲景的故事。张仲景为了治疗因寒冷而引起的耳疾,发明了“祛寒耳馅饺子”,人们借此习惯,冬至时吃饺子,寓意着抵御严寒,祈求健康。另一种说法则认为,冬至是阴阳交替的时刻,饺子的形状像耳朵,寓意着对身体的保养与对新一年的祝福。

而在南方,冬至则常常吃汤圆。汤圆象征着团圆、圆满,尤其在江南一带,冬至食汤圆的习俗尤为盛行。人们认为冬至吃汤圆,可以带来好运与幸福,寓意着家庭团圆,生活和美。

除了饮食,冬至的传统活动还有祭祖和祈福的习惯。尤其是在农村,冬至是祭祖的时节,人们会在这一天举行祭拜仪式,以感谢先祖保佑,并祈求来年五谷丰登、家运昌盛。

历史案例:古代的冬至与社会习俗

历史上,冬至的文化底蕴和社会习俗也曾在不同的时代背景下展现出独特的风貌。东汉时期,冬至不仅是天文上的重要节气,还被赋予了更深的社会意义。在这一时期,冬至成为了皇家与百姓共同庆祝的节日,宫廷内外会举行祭天大典,民间也会通过各类习俗和饮食来庆祝冬至,形成了以“冬至大祭”为核心的庆祝活动。

唐朝的冬至节庆活动更为盛大。《大元大一统志》记载,唐朝的冬至庆典不仅有宴会、舞蹈等娱乐活动,还有官员对民众的慰问,表达对百姓生活的关心与祝福。唐代人强调冬至的节令重要性,认为这一节气的到来象征着好运的开始,许多人会选择在冬至之日举办婚礼或其他重要活动,以迎接新的好运。

从食俗到文化认同

随着时代的变迁,冬至节气的传统习俗在现代社会中依然得到了传承和发扬。在当代,冬至不再仅仅是一个农耕社会的节气,它也逐渐成为了现代人连接传统文化的一条纽带。在一些城市,冬至的庆祝活动不仅限于家庭聚餐,许多地方还举办冬至节庆活动,邀请市民共同参与,弘扬传统文化。

现代的冬至饮食习俗不仅仅局限于饺子和汤圆。随着时代的变化,人们会根据自己的口味与生活方式,加入更多的创新元素,但不变的是对家庭团聚、幸福生活的追求。冬至节气逐渐成为现代人对传统文化认同的一种方式,提醒人们珍惜与家人共度的时光,尊重和传承历史文化的价值。

冬至节气所承载的饮食习俗与文化底蕴,贯穿了中国古代的农耕智慧与天文认知,也融合了家庭团聚、社会祝福等多重文化意义。在今天,这一传统不仅仅是对过去的纪念,更是对现代生活方式的一种深刻映照。

起名大全

最近更新

- 今日是领养孩子吉日吗 2025年7月26日领养孩子当天黄历吉利吗

- 今日是训马技艺吉日吗 2025年7月26日训马技艺好不好

- 2025年7月26日开凿鱼池在几点最好 开凿鱼池的吉时是几点

- 今日是诉讼吉日吗 2025年7月26日适合诉讼吗

- 今日是马匹训练吉日吗 2025年7月26日马匹训练是不是黄道吉日

- 2025年7月26日几点购置车辆吉利 购置车辆吉时查询

- 今日是安装房柱吉日吗 2025年7月26日是不是适合安装房柱的好日子

- 2025年7月26日几点放置磉石最好 放置磉石几点是吉时

- 今日是地基施工吉利吗 2025年7月26日是不是地基施工的好日子

- 今日是改造阁楼吉日吗 2025年7月26日改造阁楼是不是好日子

- 2025年7月26日几点沐浴净身最好 沐浴净身吉时查询

- 今日是安装太阳能板吉日吗 2025年7月26日安装太阳能板好不好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气