探秘端午节,如何通过节令应用提升生活品质

端午节,作为中华文化中重要的传统节日之一,拥有着深厚的文化积淀与独特的生活哲学。从古至今,它不仅是人们纪念屈原的日子,更是与农耕文明和天文规律紧密相连的时刻。通过对节令的理解与应用,能够有效提升我们的生活品质,尤其是在饮食、活动、健康等方面。

端午节的起源:农耕与天文的交织

端午节的起源与农耕文明息息相关。每年的农历五月初五正值夏季时节,古人将这一时段视作一年之中的“阳气最盛”时期。在这个时候,阳光强烈,气温高,给人们的生活带来了巨大的挑战。特别是在古代农业社会,五月初五正是农忙时期,农田里的病虫害也最为严重,因此,节令上具有防病驱邪的意义。古人通过在这一日举行各种活动,祈求风调雨顺、五谷丰登,减少灾害,确保农业生产顺利。

天文上,端午节则对应着夏至前后的太阳运动。夏至是太阳直射地球的最北点,象征着阳气的极盛,而过了这一时点后,阳光逐渐变弱,阴气开始回升。因此,端午节也是一个与天地阴阳平衡相关的重要节令。古人通过这一节令的庆祝,感知自然的变化与季节的交替,从而提高生活的智慧与健康管理的意识。

传统习俗:饮食与活动

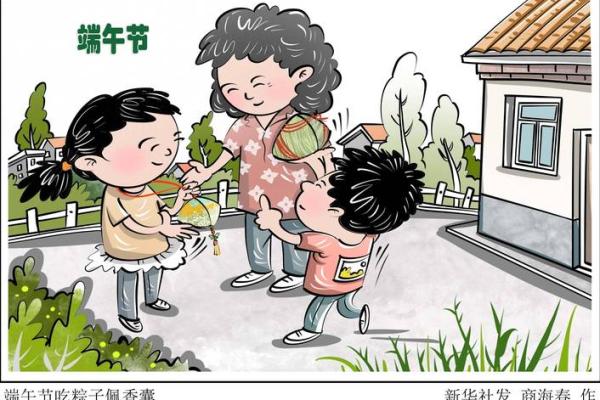

端午节的传统习俗丰富多彩,尤以饮食和活动最为人们所熟知。端午节的饮食习俗中,粽子作为必不可少的传统美食,代表了古人对农耕文化的敬畏与对丰收的期盼。粽子不仅是节日的象征,更是一种食材上的智慧体现。粽子的制作中,使用了糯米、豆沙、红枣、咸肉等多种食材,含有丰富的营养,可以帮助人们在初夏时节增强体力,抵抗外界湿气和阳光带来的健康挑战。

此外,端午节还有一项重要的活动——赛龙舟。赛龙舟的传统,源自古代人们通过划船、击水的方式祭祀河神或驱邪避疫。这项活动不仅锻炼了身体,还增进了团队协作与集体精神。随着现代社会的发展,赛龙舟成为了一项集娱乐、体育和文化于一体的活动,它鼓励人们参与,促进身心健康。

屈原与端午节的联系

屈原作为中国文学史上的伟大诗人,其悲壮的身世与端午节紧密相连。相传,屈原在忧国忧民之情中投江自尽,百姓纷纷划船去捞救,但未能成功。为了防止屈原的身体被鱼类吞噬,人们将糯米包成粽子投入江中,既是祭奠,也是防止水中的生物侵扰。这一故事成为了端午节最具象征意义的历史事件之一。通过屈原的故事,我们可以看到端午节的精神内涵,强调忠诚与坚贞,表达了对理想和责任的坚守。

古代的防病与节令应用

在中国古代,端午节不仅是纪念屈原的节日,更是一个具有实际意义的节令,特别是在疾病防治方面。由于端午时节气温升高,湿气也较重,容易导致人体免疫力下降,古人便通过端午节的活动,如挂艾草、佩香囊、饮雄黄酒等方式来驱邪祈安。这些传统活动,实际上是基于当时的自然环境与健康管理知识。如今,随着现代医学的发展,端午节的这些传统习俗仍在传承,它们提醒我们在生活中保持对健康的关注与对自然节令的尊重。

端午节的生活哲学

如今,端午节不仅仅是一个文化的纪念日,更是现代人融入日常生活的一部分。在快节奏的生活中,端午节提醒我们关注身体的健康与精神的宁静。通过节令的食物与活动,我们可以借助这一传统节日来调节身体状态,提高自我保健意识,达到身心平衡。例如,现代人可以选择通过赛龙舟、跑步等形式的集体活动来放松身心,增强体质;同时,食用粽子等富有营养的食物,也是一种季节性健康饮食的体现。

端午节的生活智慧不仅仅停留在过去,它融合了历史的教训与现代的需求,成就了一个连接古今的节令文化。从对农耕与天文的理解到对健康的关照,端午节展现了中国人独特的生活哲学。这一节令的应用,不仅提升了我们的生活品质,也让我们在现代社会中重新找回与自然、传统和文化的深度联系。

起名大全

最近更新

- 九月分居最吉利的日子 2025年9月整月最合适分居好日子一览

- 9月份装修厨房黄道吉日 本月适合装修厨房吗

- 2025年9月制作狗窝好日子查询2025吉日 本月制作狗窝吉不吉利

- 2025年9月喝喜酒最好的日子老黄历 本月喝喜酒好日子

- 2025年9月份平治道涂适合的日子 平治道涂吉不吉利

- 2025年9月最适合入土日子 本月入土适不适合

- 2025年9月份造畜稠是不是黄道吉日 造畜稠适不适合

- 2025年最佳的九月扫舍吉日 适合扫舍黄道吉查询

- 2025年9月安香哪天 哪几天适合安香

- 2025年9月粉刷墙壁黄道吉日 2025年9月哪天适合粉刷墙壁

- 2025年9月做寿适合的好日子具体哪天 适合做寿吗

- 2025年9月结网好不好 结网黄道吉日一览表

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气