天文观测与节日的巧妙结合:农历新年的天象密码

农历新年作为中华文化的重要节日,蕴含着深厚的历史和文化内涵。它不仅仅是一个家庭团聚的时刻,更是与天文现象、农耕习俗紧密相连的节庆。从古代的天文观测到现代的节日传承,农历新年的天象密码隐藏了许多传统智慧。本文将通过历史和现代传承,探讨农历新年背后的天文与节日结合的深刻含义。

天文与农耕的起源

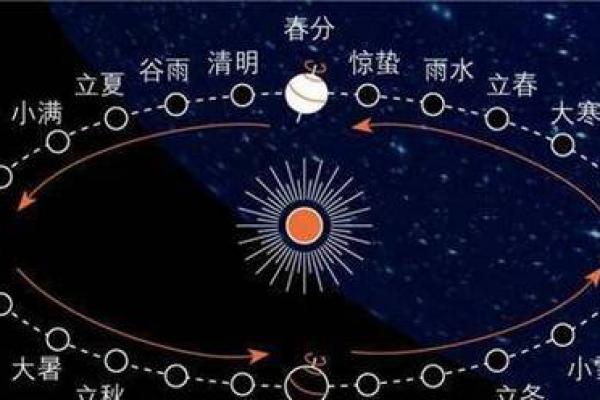

农历新年的起源可以追溯到古代农耕文明。当时,人们通过天象的变化来预测气候与农作物的生长,天文观测与农耕活动密切相关。在农历中,天体的运动被用来指导播种、收割和庆祝的时机。例如,农历新年通常落在冬至后的第二个月,冬至是太阳最远离地球的一天,而新年的到来象征着阳光逐渐回归,白天变长,气候开始回暖,适宜的播种季节也随之到来。

古代中国人依靠太阳和月亮的周期变化,制定了阴阳历法。通过观察月亮的盈亏和星辰的位置,确定一年中的重要节令和节气。农历新年通常是依据“立春”之后的第一个新月来确定的,这一时间点不仅仅是天文学上的一个重要现象,也是农业活动中决定播种的黄金时机。

传统习俗中的天象影响

每年的农历新年,都会围绕着天象的变化展开一系列传统习俗。从年夜饭到放鞭炮,甚至到贴春联,所有的活动中都包含了对天地之力的敬畏与祝愿。在年夜饭的菜肴中,象征富贵的“鱼”是必不可少的,寓意年年有余,这不仅仅是食俗,更与天文中的“余”字相呼应,象征着天地循环和自然的丰盈。而春联上常见的“春回大地”则直接与天象的变化相关,意味着春天的到来与天地的复苏。

在古代,放鞭炮和舞龙舞狮的习俗与驱赶邪祟、迎接新的一年有着紧密联系。根据天文观测,恶运往往在星辰异常时降临,因此,农历新年的一系列庆祝活动不仅是对节气的庆祝,更是对宇宙自然力量的尊重和祈求。人们相信,只有顺应天命,才能在新的一年里获得丰收和安康。

历史案例:明清时期的“天文节令”

明清时期,天文与节令的结合达到了一个高峰。明代《历书》上详细记载了农历新年期间各类天文现象,如星辰运行、日月食等,并根据这些天象为农耕和社会生活提供指导。清朝乾隆年间,天文学家和历法学者结合天文观测,提出了在新年期间如何通过观察星宿来判断一年中的气候变化和灾难风险。

在这一时期,民间传说和天文现象紧密结合。传说中的“岁星”与“福星”便是依据天文观测到的星宿变化而来,这些星象不仅是农耕的指南针,也是民间信仰的一部分。人们根据这些天象来安排祭祀、祈年等活动,保证新一年的五谷丰登和社会安定。

天文与节日习俗的延续

进入现代,尽管科技发展已经使得人们不再依赖天文观测来进行农业生产,但农历新年中与天象相关的传统仍然被传承下来。现今的农历新年活动中,天文元素依然随处可见。在许多地区,春节期间的灯会和烟花表演不仅仅是视觉盛宴,它们还与“天”密切相关。人们通过这些活动,传达着对天命的尊重与对新一年的期盼。

此外,现代社会仍保留着通过观察天象来确定节令的习惯。许多地方会根据天文现象安排春节的放假时间,确保与农历新年的天文规律相符。而在一些传统的乡村,天文仪器和观星活动被作为重要的文化传承之一,尤其是在春节期间,家家户户会举行祭天仪式,表达对天神的敬畏和对未来的期许。

通过这些历史与现代的结合,我们不仅看到了天文与农历新年节庆活动的深刻联系,也能感受到人类在千百年来与天体规律的互动和智慧传承。天象密码,已经从农耕的指引,演变为节日文化的象征,成为人们心中永恒的天文记忆。

起名大全

最近更新

- 今日是观音求子吉日吗 2025年7月26日观音求子好不好

- 今日是解除婚姻吉日吗 2025年7月26日解除婚姻当天黄历吉利吗

- 今日是画画创作吉日吗 2025年7月26日当天可不可以画画创作

- 今日是缝制寿衣吉日吗 2025年7月26日缝制寿衣合适吗

- 今日是饲养牲畜吉日吗 2025年7月26日是不是饲养牲畜的好日子

- 今日是领结婚证吉日吗 2025年7月26日领结婚证吉利吗

- 今日是竖墓碑吉利吗 2025年7月26日对于竖墓碑来说是不是黄道吉日

- 今日是迁神位吉日吗 2025年7月26日迁神位好不好

- 今日是销货买卖吉日吗 2025年7月26日是适合销货买卖的吉日吗

- 今日是驾船航行吉日吗 2025年7月26日这天能驾船航行吗

- 今日是谢土祭祀吉日吗 2025年7月26日谢土祭祀是不是黄道吉日

- 今日是烧香拜佛吉日吗 2025年7月26日烧香拜佛好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气